コラム「菜園家族 折々の語らい」(13)

コラム

菜園家族 折々の語らい(13)

グローバル市場経済の新たな重圧と東アジア民衆、究極の課題 ⑤

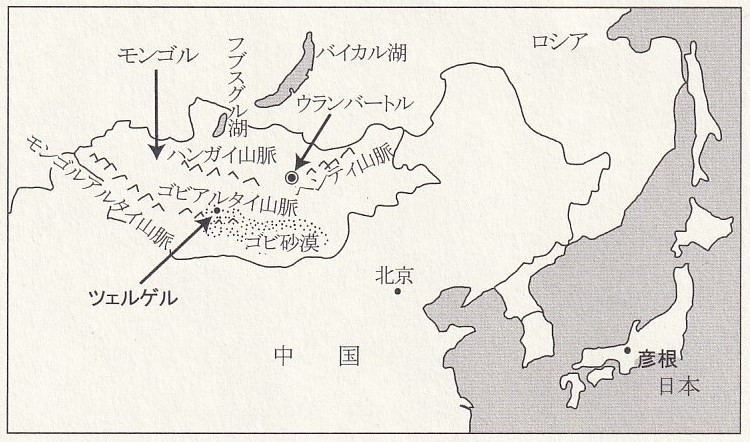

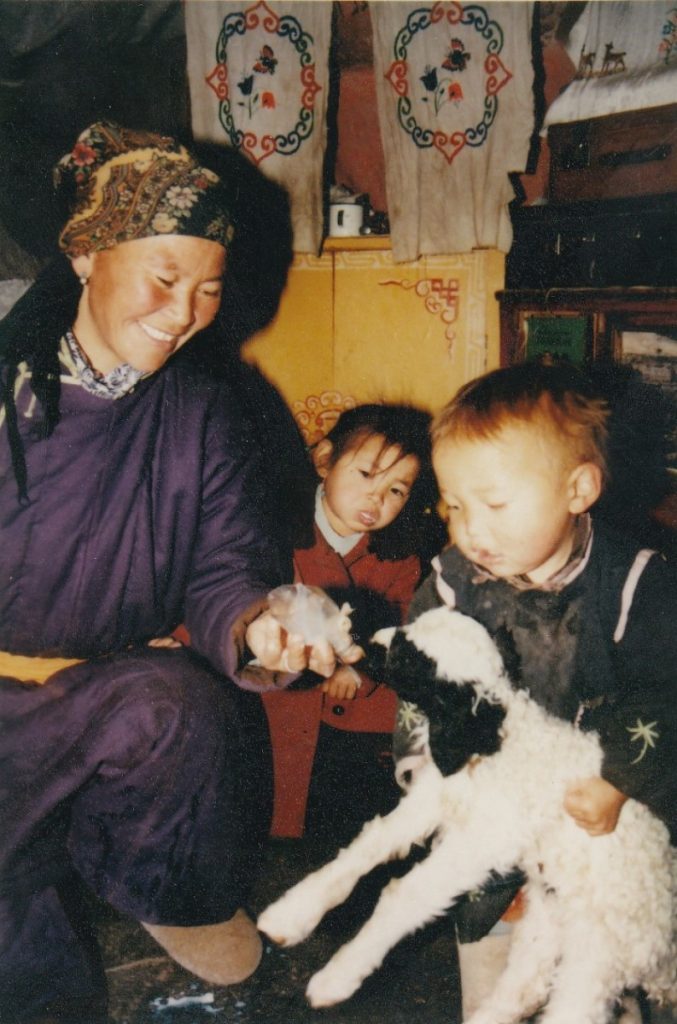

―朔北のモンゴル遊牧民の苦闘が問いかけるもの―

◆ こちらからダウンロードできます。

コラム「菜園家族 折々の語らい」(13)

(PDF:492KB、A4用紙6枚分)

10.大地に根ざした21世紀未来社会と東アジア民衆の新たな連帯をめざして

ここまで見てきた「東アジア世界」民衆の悲痛な歴史が私たちに問いかけているものは、結局、こういうことではないのか。

つまりそれは、「東アジア世界」の歴史を辿り、何よりも今日わが国をはじめ東アジア諸国、諸地域が陥っている社会の深刻な構造的矛盾、そして一方では、実に多様で豊かな自然的条件と歴史的に蓄積されてきた社会的可能性をも組み込みながら、従来の観念ないしは教条に囚われることなく、現実世界の具体的実態からの帰納を重視し、自らの社会を多面的に自由奔放に考え、議論を深める中で、柔軟性を失い、頑迷固陋に陥った19世紀以来の未来社会論を止揚し、新たなパラダイムのもとに、草の根の民衆による新たな21世紀未来社会論の構築に立ち向かうべき時に来ているということではないのか。

まさにそれは、再び多元的覇権争奪の舞台と化した今日の「東アジア世界」の新たな歴史段階にあって、私たち民衆に課せられた最後の宿命的とも言うべき名誉ある使命なのである。

「中華民族の偉大な復興」を掲げる中国の経済・軍事大国化。ソ連崩壊後の社会・経済の大混乱期を経て、石油・天然ガスなど豊富なエネルギー資源を梃子に、再び強権的大国へと復活を遂げたロシア。その脅威を口実に、日米軍事同盟のもと、日本国憲法の前文および第九条を蔑ろにして、さらなる経済・軍事大国への道を突き進む日本。

このまま行けば、何よりも韓国、北朝鮮、中国、モンゴル、ロシア極東、そして日本自身を含む東アジアの民衆に、再び計り知れない犠牲と不幸を強いることになるであろう。

まさにそれは、過去の「東アジア世界」の悪夢の再来である。今日再び浮上してきたこの歴史の逆行は、真の東アジア民衆連帯の構築を期待し切望している民衆にとって、その実現を阻害するばかりでなく、それを先延ばしにし、永遠に葬り去ることにもなりかねないのである。