連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」第2章1節

新企画連載

希望の明日へ

―個別具体の中のリアルな真実―

第2章 人間復活の「菜園家族」構想

1 「菜園家族」構想の理念と原理

◆ こちらからダウンロードできます。

連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」

第2章 人間復活の「菜園家族」構想

1 「菜園家族」構想の理念と原理

(PDF:491KB、A4用紙9枚分)

この章では、人間にとって根源的とも言うべき母胎である「家族」や「地域」にあらためて焦点を当て、その再生について考えていきます。

その前提として、まずいくつかの基本的なことをとりあげなければなりません。

市場競争至上主義「拡大経済」の猛威による、人間性の破壊。地球温暖化による、迫りくる地球環境の破局的危機。こうした混迷と閉塞の時代にあって、多くの人々がそこからの脱出を願いながらも、その道を探りあぐねています。

これまで私たちが良しとしてきた価値を根底から問いただし、ものの見方・考え方を支配してきた既成の認識の枠組み(パラダイム)そのものを革新しない限り、脱出の道は望むべくもないからです。

このような混沌とも言うべき現代であるからこそ、地域に生きてきた先人たちの過去の思想的遺産から、何を学び、何を継承すべきなのかを考えることは、今までにも増して、大切になってきています。

ここでは、プロローグで触れた民話『幸助とお花』をとりあげ、そこに込められた先人たちの思いから、今日的意義を汲みとることからはじめましょう。

その上で、今日の新たな地平に立って、地域再生の拠りどころとなるべき「菜園家族」構想の基本理念や原理をあらためて考え直し、確認したいと思います。

そして、世界の人々にとって、今日、焦眉の課題となっている地球温暖化問題の解決にとって、「菜園家族」構想は、どのようなかかわりをもっているのかを明らかにし、新たな視点から、その解決への糸口を探りたいと思います。それが今日の地球温暖化問題への取り組みに対してもささやかな警鐘になれば、幸いです。

1 「菜園家族」構想の理念と原理

民話『幸助とお花』の世界

鈴鹿山脈の最高峰・御池岳(おいけだけ)の山頂に棲み、風雲を自在に支配するという竜神信仰。

湖東の平野を流れる気流は鈴鹿の山々にあたって上昇し、雲となり、雨や雪となって地上に届けられます。森に降った雨や雪は、渓流となって山あいを走り、やがて大きな川となって平野を流れ、琵琶湖に注ぎます。そして、再び姿をかえ、水蒸気となり、上昇していくのです。

この大自然の悠久の水の循環の中に身をゆだね、太古より人びとは生きてきました。天空と大地をめぐるこの恵みの水の循環あっての、人間のいのちです。したがって、この自然の循環の深奥にあって、それを成立させている自然の摂理が、人びとにとって絶対的な力=竜神として意識に映るのは、至極当然な成り行きなのかもしれません。

民話『幸助とお花』の原形は、鈴鹿山中、最奥の地・大君ヶ畑(おじがはた)の人びとによって語り継がれてきました。この伝承をもとにして、地元の中居林太郎さん(1929年生まれ)がまとめたお話が、『多賀町の民話集』(多賀町教育委員会 編、1980年)に収められています。

幸助は、犬上川上流域・大君ヶ畑の「森の民」です。一方、お花は、鈴鹿山脈のふもと、犬上川中流域・北落(きたおち 現在の甲良町内の農業集落)の「野の民」の娘です。北落をはじめ、犬上川のつくる扇状地帯の上にできた村々は、古来、旱魃に苦しんできました。

村でも評判の美しい娘お花は、近郷、近在の若者たちの誘惑が絶えず、それがもとで重い病に倒れてしまいます。そこで、お池の八大竜王に、「もしもとの体に戻してもらえるなら、自分は一生、あなたに仕え、夫と呼ぶべき男をもたないと誓います」と祈願したのです。その願いが通じたのか、お花は健康を取り戻します。そして、屋敷に竜王の祠(ほこら)を建立し、ひたすら神に仕えました。

御池岳にもたびたび祈願し、登り口にある大君ヶ畑の宿に逗留するうちに、旅人たちの案内役をしていた大君ヶ畑の青年・幸助と知り合い、相思う仲となります。

お花の秘密を知らない幸助は、夫婦の契りを結ぶことを迫り、お花も神への誓いを忘れて、所帯をもったのでした。しかし、まもなくお花はやせ細り、今にも死にそうな姿になります。

不思議を抱いた幸助は、お花を問いただし、今までの身の上を知るのです。

御池の竜神は、犬上川流域の郷を守る大神。幸助は、竜神への誓いを反古(ほご)にしたお花を責めるとともに、知らなかったこととはいえ、竜神に仕えるお花を汚(けが)したわが身の罪をあがなうために、山頂の池に身を投げたのでした。

その後をお花が追うことになるのですが、そこでこの物語は終わりません。

突如、池の水は激しく渦を巻き、竜神が現れます。そして、こう言い残して忽然(こつぜん)と昇天するのです。

「お花の心変わりを許すことはできないが、幸助のお花を想う心に負けた。お前たち二人は、私に代わって、この山頂の池を守り、犬上川流域の旱魃から村人たちをいつまでも見守るように」

こうして、幸助とお花の2人は御池岳の竜神となりました。旱魃になると、近在の人びとは御池岳に登り、雨乞いをするようになったといいます。

蔑ろにされた先人の思い、分断された流域循環

民話を民衆の意識の投影と見るならば、このストーリーの急展開から、この犬上川・芹川流域で長い歴史を生きぬいてきた人びとの意識の流れに、二重構造とも言うべき大きな変化が読みとれます。

はじめは、竜神は明らかに自然を支配する絶対的な力であり、恐れおののくべき畏怖の対象として現れます。しかし、やがて民衆は、村人のなかから幸助とお花を代償として捧げ、畏怖すべき竜神の位置に、ごく身近な仲間を自分たちの代表として置き替えたのです。

これは、犬上川流域に生きる民衆の意識に、質的な変化が起こったことを示唆しています。つまり、異界に棲む畏怖すべき竜神ではなくて、幸助とお花に象徴されるように、自分たちと同じ流域に生まれ育ち、同じような苦労を重ねながら村の歴史を営々と築いてきた先人たちが、今の自分たちの暮らしを見守ってくれるのだ、という意識への変化です。

そこには、先人たちが見守っているからこそ、その意志を継いで、この流域の暮らしを自分たちの力で築いていかなければならない、という積極的な意志が込められているように思えてなりません。

その上で注目したいことは、身代わりとして選んだのが、川上の山間部の「森の民」から1人と、川下の平野部の「野の民」から1人であったということです。ここにも、流域の民衆の並々ならぬ思いを読みとることができます。

犬上川流域では、古い時代から、山間部と平野部がお互いの不足を補完し合うことによってはじめて、“森と湖を結ぶ流域循環型社会”が成立し、そのなかで人びとは生きることができたのです。先人たちは、この流域地域圏(エリア)で生きていくためには、その山や野や川や湖の生態的環境を子々孫々にまで伝え、自然に根ざした暮らしを「森の民」と「野の民」が力を合わせて築いていくことが、何よりも大切であることをよく知っていました。この民話には、「森」と「野」の民衆のこの流域地域圏(エリア)への並々ならぬ思いが込められていることがうかがえます。

それに引き換え、私たち現代人は、一体どうなったのでしょうか。こうした先人たちの長年にわたる思いや願いを、いとも簡単に踏みにじってしまったのではないでしょうか。

日本列島の各地に息づいていた森と海(湖)を結ぶ流域循環は、戦後の高度経済成長を経て、ズタズタに分断されました。

上流の山あいの集落では、若者が山を下り、過疎・高齢化が急速にすすみ、空き農家が目立つようになりました。「限界集落」と化し、ついには廃村にまで追い込まれる集落が随所に現れています。

平野部の農村も、また然(しか)りです。やはり農業だけでは暮らしていけなくなり、今や農家の圧倒的多数が兼業農家です。しかも、近郊都市部の衰退によって、兼業すべき勤め先すら危うくなり、後継者の大都市への流出に悩んでいます。

平野部の中核都市もまた深刻な問題を抱えています。巨大量販店が郊外に現れ、従来の商店街や町並みは衰退し、空洞化現象がますます進行しています。

彦根市、犬上郡多賀(たが)町・甲良(こうら)町・豊郷(とよさと)町の一市三町からなる流域地域圏(エリア)でも、彦根市街近郊の平野部や山間部の人びとは農業や林業をあきらめ、現代賃金労働者(サラリーマン)となって、都市生活を送るようになりました。その結果が、山間部や農村部での過疎化と高齢化の進行です。かつては農山村の人びととの交流の中でにぎわいを見せていた彦根も、旧市街地の衰退は著しいものがあります。商店街の家族経営の小さな店はシャッターをおろし、閑散とした光景です。

私たちは、高度経済成長を謳歌し、目先のうわべだけの豊かさを追い求めているうちに、先人たちが少なくとも数百年の歴史のなかで築き上げてきた森と琵琶湖を結ぶ流域循環型の地域圏(エリア)を、あっという間に土台から切り崩してしまいました。

こうした農山村や都市部を含めて、流域地域圏(エリア)全域における衰退の根源にある原因は何かを今、真剣に考えなければなりません。おそらく、もう小手先ではどうにもならないところにまで来ているのではないでしょうか。

私たちは今、民話『幸助とお花』に込められた、“森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)”への先人たちの深い思いをあらためてしっかりと受け止め、それを今日の地域再生の思想の中軸に据えなければならないことに、気づくのです。

大地を失い、衰退する家族 ―「競争」の果てに

1989年、ベルリンの壁の崩壊。東西対立の終焉によって、世界戦争の危機は回避されたと、誰もが思ったことでしょう。

しかし、現実には、各地で地域紛争が頻発し、「テロ」も急増しています。日本国内においても、治安の悪化は著しく、これまで考えられなかった深刻な犯罪が低年齢層にまで広がるようになりました。

その遠因の背景には、東西対立の終焉による世界市場の一体化の動きのなかで、市場競争がかえって熾烈を極め、それにともなって、人間精神の荒廃が世界規模ですすんでいることがあげられます。

ソ連崩壊後、1990年代の10年間は、人びとはみな、資本主義が勝利したと錯覚し、余りにも無批判的に、流行語のように、グローバリゼーションとかグローバルスタンダードとかいう用語を使ってきました。現在も、そうした用語が疑問もなく、自明の善として使われています。

そして、市場競争至上主義のアメリカ型「拡大経済」は、地域や社会の基盤である家族にまで浸透しました。家族は今、この世界規模で展開される市場競争の荒波に翻弄されているのです。

家族は本来、“いのち”と“もの”を再生産するための、人類にとってかけがえのない“場”でした。そこでは、“もの”の生産と消費にとどまらず、“いのち”を育む“場”として、少なくとも三世代の人びとが力を合わせ、家族愛に支えられながら、大地に直接働きかけ、自らの“いのち”をつないできたのです。家族は、長い歴史をかけて作りあげられてきた、人類のかけがえのない大切な遺産でもあったのです。

人類史上、人間が未発達で、能力も全面的に開花していない段階にあっては、人間の諸能力を引き出す優れた“学校”の役割を果たしてきました。

家族には、もともと、人間の発達を促すための、ほとんどすべての要素や機能が含まれています。炊事や育児・教育・医療・介護・こまごまとした家事労働など、暮らしのあらゆる知恵、農業生産の総合的な技術体系、手工芸・手工業や文化・芸術の萌芽的形態、それに、娯楽・スポーツ・福利厚生の芽、相互扶助の諸形態、共同労働の知恵。これらがすべて未分化のまま、ぎっしり詰まっています。

これは、他に類例を見ない優れた人間の最小単位の組織であり、小さな血縁的共同体です。大地に根ざし生きてきた家族においては、大地と人間の間をめぐる物質代謝の循環に適合した、ゆったりとした時間の流れのなかで、自然との“共生”を基調とする価値観と、これにもとづく人生観や世界観が育まれます。人びとは、これにふさわしい生き方を築きあげてきました。

一方、18世紀イギリスにはじまる産業革命以来、人類は、生産性の向上と効率性を求めて、一貫して分業化をおしすすめていきます。その結果、家族にもともと内包されていたさまざまな機能の萌芽は、発達し、専門化するにつれて、やがて家族の内から外へと追い出され、大部分が社会化され、制度化されてしまいました。そのため、もともとあったきめ細やかで多様な機能は、ついにはほとんど何も残らなくなってしまったのです。

こうした近代化の一般的趨勢に加えて、とくに東西冷戦体制の崩壊後は市場競争が熾烈さをきわめ、その波は世界の隅々にまで押し寄せてきました。市場競争至上主義の名のもとに、生産性の向上、経済効率のみが最優先され、分業化はさらに押しすすめられ、家族の基盤は根こそぎ揺らぎはじめたのです。ここに、今日の社会的危機の深刻さと重大性があります。

かつては、“いのち”の再生産の“場”と、“もの”の再生産の“場”が描く2つの円環は、家族という“場”においてほとんど重なり合い一致していました。ところが、産業革命以後、この分業化の波はまず家族のなかから「農業」と「工業」を完全に分離し、さらには「工業」を「家族」の外へと追い出し、遠方へと遠ざけていきます。その結果、この2つの円環はいっそうかけ離れ、両者の重なる部分は小さくなり、ついにはほとんどなくなってしまったのです。

そして、今では家族の大半は大地から離れ、「農業」さえも捨てました。生きるために必要なものは、ほとんど全部、賃金でまかなわなければならなくなり、土地を離れ、職を求めて都市に集中していかざるをえません。通勤に要する時間は異常なまでに長くなり、核家族化はいっそう促進されました。これは、家族が丸ごと市場に組み込まれ、市場競争の波にもろに晒されるようになったことを意味しています。

かつては大地をめぐる自然との物質代謝・物質循環のリズムに合わせて、ゆったりとした時間の流れのなかで暮らしてきた人びとは、突然この循環を断ち切られ、賃金よりほかに生きる術(すべ)、生きる基盤を失いました。大地から遊離し、絶えず不安のなかに暮らさなければならない状況に陥ってしまったのです。

大地を失った者にとって、自分の子どもに継承するものは何もありません。子どもの将来を考えるとき、教育への投資だけが頼りにならざるをえません。その結果、教育が異常なまでに過熱していきました。

教育は本来の姿を失い、極端に歪められていきます。学歴社会の構造は、幼稚園から大学に至るまで細部にわたって系列化され、制度化されました。できあがったこのヒエラルキーの体系に乗らないかぎり、生きる道はないかのごとく思い込まされ、ここでも競争は激化していきます。母親や子どもの視野は狭く閉ざされ、ただでさえ狭い世界のなかで反目が助長されます。

こうした状況のもとでは、子どもたちは、仲良く助け合い、分かち合い、ともに生きる大切さを学ぶことなどできません。巨大なピラミッドの頂点に立つ、一握りのごく少数の子どもたちのみが勝ち残ります。激烈で無意味な競争に敗れた大多数の犠牲者たちは自己を見失い、人間不信と無気力に陥るほかありません。その結果、子どもたちの世界にどのような状況をもたらしてきたかは、最近の一連の事件を見るだけでも、ご理解いただけるでしょう。

子どもたちから自然を奪ってきた要因は、2つあると考えられます。1つは、都市化によって自然そのものが失われてきたことです。とくに、大都市では深刻な状況に陥っています。もう1つは、市場競争至上主義のもとで教育そのものが歪められ、子どもたちが自然にふれる時間的余裕すら与えられていないことです。

そして、家族が食べる作物をつくったり、幼い弟や妹たちの面倒をみたり、病床に伏した祖父母の枕元にお茶を運んだりと、子どもなりに成長段階に応じて家族内で担ってきた役割も失いました。この状況は、たとえ地方の農村でも変わりません。都会でも田舎でも自然と家族を奪われた子どもたちは、部屋に閉じこもってコンピュータゲームに熱中するか、学習塾に通うほかありません。

一方、高齢化がすすむなかで、お年寄りたちの多くは従来、家族や地域のなかにあった自己の役割や仕事を失い、生きがいもなく途方にくれています。あるいは、病気や老衰に悩み、介護の手立てがないまま、将来への不安をつのらせていきます。

かつては家族や地域のなかに、子どもの教育と老人の生きがいや介護を保障する機能が備わっていたのですが、今ではすっかり失われてしまいました。しかも、家族が生きるために必要なものを自給する能力も失われ、賃金にほとんどすべてを依存しなければならなくなったために、事態はいっそう深刻です。

今や公的な社会保障が削減され、負担だけが増大しています。現代賃金労働者(サラリーマン)家族にとって、子どもの教育や老人介護に必要な経費は、膨れ上がるばかりです。夫は浅薄な成果主義のもと、リストラや配置転換の強迫観念に絶えずおびえながら、仕事に追われています。深夜帰宅するころには、子どもや家族は寝ていて、心やすらぐふれあいの余裕などありません。夫の収入を補うために、妻の多くは、劣悪な条件のパートタイマーに駆り出されます。

夫には異常なまでに長時間の残業が課せられ、妻はパートへ、子どもは塾へ。こうした現代都市生活の典型的なパターンができあがってしまったのです。家族全員がそろって過ごす時間はますます少なくなり、家族はバラバラの行動を余儀なくされ、空洞化していきます。個々の家族がこうした状況にあるかぎり、地域にかかわるのは煩(わずら)わしくなり、コミュニティは衰退していきます。

家族や地域が本来もっていた優れた面や機能は失われ、子どもたちの成長は阻害され、さらにまた新たな教育問題、社会問題を引き起こすという悪循環が、社会全体を底知れぬ泥沼のなかへと沈めていくのです。

家族と地域の再生の基本原理 ―生産手段との再結合

家族の形態にはさまざまな変遷が見られるものの、人間は人類の始原から、その歴史の大部分を家族とともに体を存分に動かし、大地に働きかけ、生きてきました。

世界は今、「グローバリゼーション」の名のもとに、過疎・高齢化に沈む農山漁村も、高層ビルの林立する巨大都市も、「世界市場」というひとつの土俵に投げ込まれ、「生き残り」をかけた容赦のない戦いを強いられています。大地から引き離され、根なし草同然になった人びとは、この経済効率最優先の終わりなき競争に追いたてられ、正規、非正規を問わず、過密労働にいのちを削り、解雇の不安に心を病んでいきます。

そして、子どもたちは、「自然」と「家族」と「地域」という人間発達の大切な基盤を失い、本来、個性的であるはずのこの小さないのちまでもが、大人のつくり出したこの不条理の世界にもがき苦しみ、悲痛な思いをこらえ、ついには逝くのです。

私たちは、もう一度ふるさとの大地に根ざした、いのち輝く農的暮らしを取り戻し、人間を育む「家族」と「地域」を甦らせ、素朴で精神性豊かな世界への回帰を果たせないものなのでしょうか。

人間社会の基礎単位組織は、家族です。

近代資本主義は、この家族が農地や生産用具(鍬や鋤などの農具・役畜・機はた など)という生産手段を手放さざるをえない状況に追い込み、賃金でしか生活ができない根なし草同然の存在につくり変えたのです。

それでも、明治・大正そして昭和のある時期までは、まだそれは徹底されたものではなく、1950年代の半ばまでは、農業と工業のバランスは保たれていました。

人間の社会的生存形態を、そしてライフスタイルを根底から変え、ついには人口の圧倒的多数を根こそぎにしてしまったのは、戦後まもなく始まるアメリカ型「拡大経済」の移植と、1950年代半ばからの本格的な高度経済成長の進展であったのです。

この問題について、角度をかえて、もう少し考えてみましょう。

拙著『菜園家族物語 ―子どもに伝える未来への夢―』(日本経済評論社、2006年)でもふれたように、家族は、人体という生物個体のいわば1つひとつの細胞にたとえられるものです。

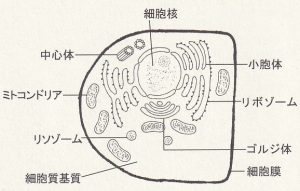

(注)核・・・細胞活動をコントロール。染色体のDNAは遺伝子の本体。細胞膜・・・必要な物質を選択的に透過。エネルギーを使った能動輸送。細胞質基質・・・代謝・エネルギー代謝の場。中心体・・・細胞分裂に関与。ミトコンドリア・・・好気呼吸とATP生産の場。リボゾーム・・・タンパク質合成の場。リソゾーム・・・消化酵素の存在。ゴルジ体・・・分泌に関与。小胞体・・・物質輸送の通路。

周知のように、1つの細胞は、細胞核と細胞質、そしてそれを包む細胞膜から成り立っています(図2-1)。

遺伝子の存在の場であり、その細胞の生命活動全体を調整する細胞核を、「家族人間集団」とみなせば、この細胞核は、細胞質、いわば「自然」や「農地」や「生産用具」に囲まれている、とたとえられます。すなわち、1個の細胞(=家族)は、生きるに最低限必要な「自然」と「生産手段」(=農地と生産用具)を自己の細胞膜の中に内包しているのです。

したがって、家族から「自然」や「生産手段」を奪うことは、いわば細胞から細胞質を抜き取るようなものであり、その家族を、細胞核と細胞膜だけからなる「干からびた細胞」にしてしまうことなのです。

生物個体としての人間のからだは、60兆もの細胞から成り立っているといわれています。これらの細胞のほとんどが干からびていくとき、人間のからだ全体がどうなるかは、説明するまでもなく明らかでしょう。地域社会も同じです。

高度経済成長以後、犬上川・芹川流域地域圏(エリア)でも干からびた細胞同然の家族が増え続け、ついにはこの流域地域圏(エリア)全体が、こうした家族によって充満させられてしまいました。そこへもって、今や経済成長は停滞してしまいました。賃金のみを頼りにやっと生き延びていた干からびた細胞同然の家族は、刻一刻と息の根を止められようとしています。

流域地域圏(エリア)全体を生物個体としての人体と見るならば、こうした干からびた細胞で充満した人体がおかしくなるのは当然です。私たちは、目先の対症療法のみに汲々としている今日の状況から一日も早く脱却して、干からびた細胞で充満したこの体質そのものを根本から変えなければならない、まさにその時期に来ています。

細胞質を失い、細胞核と細胞膜だけになった今日の家族に、細胞質を取り戻し、生き生きとしたみずみずしい細胞、すなわち「菜園家族」に甦らせることから始めなければなりません。

干からびた細胞が、都市のみならず地方にも無数に出現している状態。これが、まさに現代日本にあまねく見られる地域の実態であり、犬上川・芹川流域地域圏(エリア)の現実です。

家族が自然から離れ、生産手段を失い、自らの労働力を売るより他に生きる術(すべ)のない状態のなかで、職を求めて都市部へとさまよい出る。これでは、家族がますます衰弱していくのも、当然の成り行きです。こうした無数の家族群の出現により、地域社会は疲弊し、経済・社会が機能不全に陥り、息も絶え絶えになっていく。これが今日の日本の、そして犬上川・芹川流域地域圏(エリア)を閉塞状況に陥れている根本的原因です。

「菜園家族」構想は、この根本原因を克服するために、生産手段を失い、根なし草同然になった現代賃金労働者(サラリーマン)に、生産手段(家族が生きるのに必要な最低限度の農地と生産用具と家屋等々)を取り戻し、その両者の再結合を果たすことによって、「菜園家族」を創出し、疲弊しきった家族を「自立したみずみずしい家族」に再生しようとしているのです。

同時に、こうした「菜園家族」が育成されるための不可欠の場として、森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)を措定(そてい)し、その再生をめざしています。つまり、「菜園家族」は、流域地域圏(エリア)再生の担い手であるとともに、流域地域圏(エリア)は「菜園家族」を育むゆりかごでもあり、必要不可欠の条件になっているのです。

したがって、「菜園家族」と流域地域圏(エリア)の両者は、不可分一体のものとして捉えられなければなりません。このことはきわめて大切なので、ここであらためて強調しておきたいと思います。

◆第2章1節の引用・参考文献◆

多賀町教育委員会 編『多賀町の民話集』多賀町教育委員会、1980年

小貫雅男・伊藤恵子『菜園家族物語 ―子どもに伝える未来への夢―』日本経済評論社、2006年

――― ◇ ◇ ―――

★ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」の掲載にあたっては、明らかな誤字・脱字・舌足らずな表現の類い等の若干の訂正以外は、原典『菜園家族21』(コモンズ、2008年)が出版された15年前の時点でのこの地域の実情をそのまま忠実に再現し伝えることを期して、統計資料、地図、文中の統計数字、関連する諸研究の成果などについては、改変を加えることなく、出版当時の通り、そのまま原典から収録することにしました。

2023年11月18日

里山研究庵Nomad

小貫雅男・伊藤恵子

★読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。

◆ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」の≪目次一覧≫は、下記リンクのページをご覧ください。

https://www.satoken-nomad.com/archives/2726

〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地

里山研究庵Nomad

TEL&FAX:0749-47-1920

E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com

(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)

里山研究庵Nomadホームページ

https://www.satoken-nomad.com/

菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ

https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/