新企画連載

希望の明日へ

―個別具体の中のリアルな真実―

「お任せ民主主義」は諸悪の根源である

政治資金パーティー裏金問題に端を発し

政治権力の底知れぬ構造的腐敗

権力のまさしく本質が

ようやく国民の目にさらけ出されつつある。

政治家は欺瞞に充ち満ちた

「選挙」という実に卑小な枠組みに

すっかり取り付かれ

私利私欲に走り、保身をはかる

ついには、骨の髄まで腐り切っていく。

それを許してきた温床は

まさしく戦後長きにわたって

「お任せ民主主義」に安住し

主体性を失い

ますます内向きになっていく

国民の脆弱な意識そのものではなかったのか。

今、この恐るべき現実を突き付けられ

こんな筈ではなかったと

やっと気づきはじめたのかもしれない。

だが、驚くべきことに

当の政治家自身が

そもそも道義的にも失ったはずの「議席」に居座り

平然と権力を温存し、勝手気ままに

生き残ろうと画策している始末なのだ。

この現実はあまりにも根深い

だから、今度こそは騙されてはならない。

結局それは、心の奥底から掘り起こす

私たち自身のまさに意識の大転換でなければならないのだ。

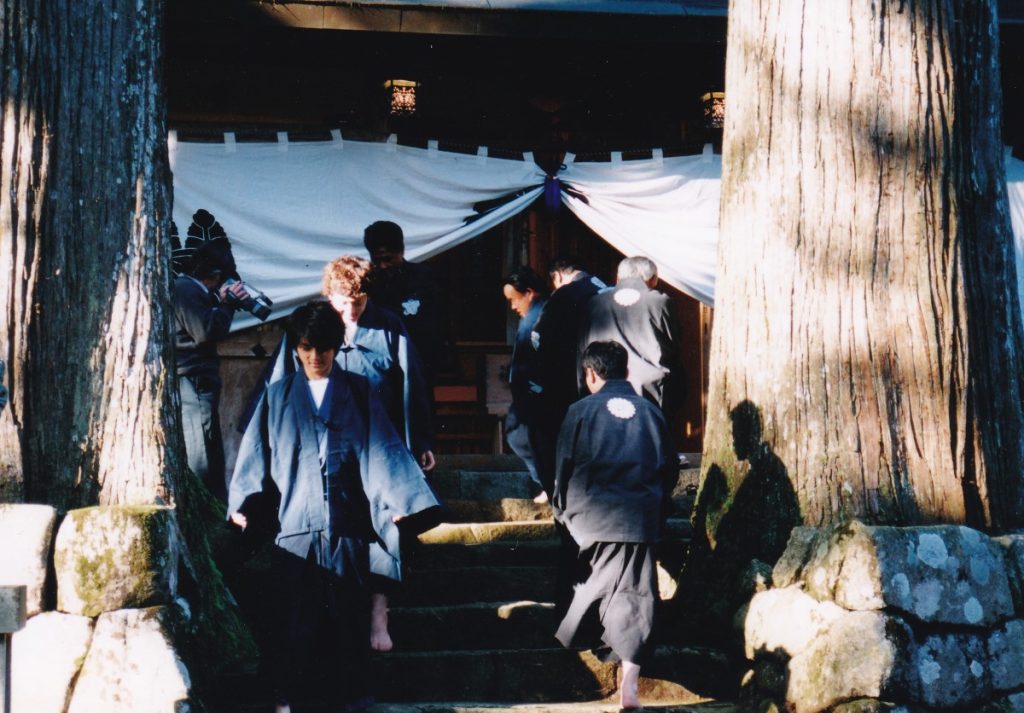

生命系の未来社会論具現化の道としての

「菜園家族」社会構想の根底には

人びとの心に脈々と受け継がれてきた

大地への回帰と止揚(レボリューション)という

民衆の揺るぎない歴史思想の水脈が

深く静かに息づいている。

まさにこの民衆思想が

冷酷無惨なグローバル市場に対峙し

大地に根ざした

素朴で精神性豊かな生活世界への

新たな局面を切り拓くであろう。

世界は変わる

人が大地に生きる限り。

第4章 地域再生に果たす国と地方自治体の役割(その2)

◆ こちらからダウンロードできます。

連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」

第4章 地域再生に果たす国と地方自治体の役割(その2)

(PDF:496KB、A4用紙11枚分)

3 新しい地域金融システムと交通システムの確立

森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)が相対的に自立度の高い経済圏として成立するためには、どのような前提が必要になるかを、もう少し考えてみましょう。

長期的展望に立った流域地域圏(エリア)の基本構想を立案し、それを計画的に実行していくためには、後述する森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)自治体(郡)ともいうべき体制を整える必要があります。

そして、今日の税制のあり方を抜本的に改革した地方自治体の財政自治権を確立することが不可欠の課題です。

その上で、国および都道府県レベルに創設される公的機関「CO2削減(C)と菜園家族(S)創出の促進(S)機構(K)」(略称CSSK)との連携を強化しつつ、流域地域圏(エリア)自治体(郡)が自らの判断で、「菜園家族インフラ」への的確な公共投資を計画的に行えるような、地域政策投資のシステムを確立しなければなりません。

また、相対的に自立度の高い経済圏が成立するためには、流域地域圏(エリア)内でのモノやカネやヒトの流通・交流の循環の持続的な成立が大切です。そのためには、流域地域圏(エリア)内での生産と消費の自給自足度、つまり「地産地消」の水準が、可能な限り高められなければなりません。

そして、地域融資・地域投資の新しい形態として、土地とか建物を担保にしてお金を貸す従来型のバンクではなく、事業性や地域への貢献度から判断してお金を貸す、本当の意味でのコミュニティ・バンクの創設が肝心です。

そして、地域通貨を導入するなど、自律的な小経済圏を支える独自の経済システムを整えていく必要があります。

続きを読む →