連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」の総括にかえて “高次自然社会への道”(その2)

連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」の終了にあたり

≪総括にかえて≫

“高次自然社会への道”(その2)

―自然との再融合、原初的「共感能力」(慈しむ心)再建の可能性―

◆ こちらからダウンロードできます。

連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」の

≪総括にかえて≫ “高次自然社会への道”(その2)

(PDF:562KB、A4用紙8枚分)

2 今こそ近代のパラダイムを転換する

―生命本位史観に立脚した21世紀未来社会論―

自然界の生成・進化の普遍的原理と21世紀未来社会

さて、「菜園家族」社会構想を現実のものにするためには、「菜園家族」形成のゆりかごとも言うべき森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)内に、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)を制度的に確立することが鍵となる。

ここでは、その重要性を、宇宙、つまり大自然界における物質的世界と生命世界の生成・進化のあらゆる現象を貫く、自然の摂理とも言うべき「適応・調整」(=自己組織化)の普遍的原理※ に照らして考えてみよう。

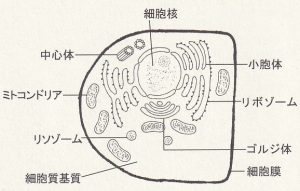

(注)核・・・細胞活動をコントロール。染色体のDNAは遺伝子の本体。細胞膜・・・必要な物質を選択的に透過。エネルギーを使った能動輸送。細胞質基質・・・代謝・エネルギー代謝の場。中心体・・・細胞分裂に関与。ミトコンドリア・・・好気呼吸とATP生産の場。リボゾーム・・・タンパク質合成の場。リソゾーム・・・消化酵素の存在。ゴルジ体・・・分泌に関与。小胞体・・・物質輸送の通路。

森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)社会を、生物個体としての人間のからだに譬えるならば、先にも触れたように、「菜園家族」は、さしずめ人体の構造上・機能上の基礎単位である1つ1つの細胞にあたる。

週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングのもとでは、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)内のそれぞれの「菜園家族」は、週に(2+α)日、自己の「菜園」で創造性豊かな多品目少量生産を営み、残りの週数日間は、流域地域圏(エリア)内の中核都市など近隣の職場に労働力を拠出。その見返りに応分の賃金を受け取り、「菜園家族」自身を自己補完しつつ、安定的に暮らすことになる。

それはあたかも、人体の60兆にもおよぶ細胞のそれぞれが、細胞質内のミトコンドリアで生産されるATPといういわば「エネルギーの共通通貨」を、人体の組織や器官に拠出し、その見返りに血液に乗せて送られてくる栄養分を受け取り、細胞自身を自己補完しつつ生きている、というメカニズムに酷似している。

このように考えてくると、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングは、単なる偶然の思いつきで提起されたものと言うよりも、実は、自然界の摂理とも言うべき「適応・調整」の普遍的原理に則して、必然的に導き出されてくるシステムであると言えよう。

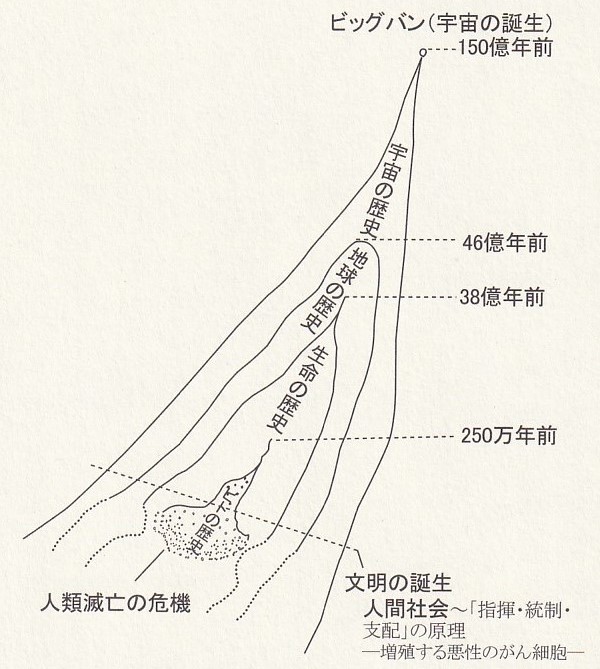

ビッグバンによる宇宙の誕生から137億年。無窮の宇宙に地球が生まれてから46億年。太古の海に原初の生命があらわれてから38億年。

大自然界は、この気の遠くなるような歳月を費やして、生物個体の構造や機能を極めて自然生的で、しかも現代科学技術の最先端を行く水準よりもはるかに精巧で高度な「適応・調整」の原理に基づく機能メカニズムに、完全なまでにつくりあげてきた。

連綿と続く生命の進化の果てに生まれた、自然界の最高傑作としか言いようのない人間という生物個体。この人体においてもまた、その生命を律する総合的な機能システムの根底には、自然界の「適応・調整」の普遍的原理が貫かれている。

体温の自動調整機能一つをとって見ても、あるいはまた先の動物細胞の模式図に例示した、細胞内のミトコンドリアが果たすエネルギー転換の自律的で複雑な機能メカニズムを見ても、さらには、自律神経の巧妙なメカニズムを見ても、そのことに気づくはずである。

自律神経は、人体を構成する約60兆もの細胞を意志とは無関係に調整しているだけでなく、血管、心臓、胃腸、内分泌腺、汗腺、唾液腺などを支配し、生体の機能を自動的に調整している。交感神経と副交感神経の両者が外部環境や状況に応じてシーソーのように揺れ動き機能することで、私たちの体調が整えられているのである。この自然の偉大な自律的調整能力に感服するほかない。

ところが、「直立二足歩行」をはじめるようになり、両手の自由を獲得した人類は、「道具」の使用によって、脳髄を他の生物には見られないほど飛躍的に発達させていった。そして、人間に特有な「家族」、「言語」の発達とも密接に連動しつつ、いっそう脳を発達させながら、地球の生物進化史上、まったく予期せぬ重大な“出来事”をひきおこしていく。

とりわけ「道具」の発達は、生産力の飛躍的な上昇をもたらし、人間労働は、自己の生命を維持する以上のものを生産することが可能になった。この剰余生産物の生産が可能になった時から、いつしか人類は、他人の労働による生産物の搾取、つまり剰余労働の収奪という悪習をおぼえ、身につけることになった。

この時を起点に、原始共同体を律していた人間と人間のあいだの平等はもろくも崩れはじめ、人間社会の生成・発展を規定する原理は、数十億年の長きにわたって自然界の秩序とその進化を律してきた原理、すなわち自然界の「適応・調整」の普遍的原理から、極めて人為的な「指揮・統制・支配」の特殊原理へと大きく変質を遂げていったのである。

「指揮・統制・支配」の特殊原理に基づく世界に身を浸し生きている現代の私たちは、それが当たり前のことのように受け止めているが、38億年という生命起源の悠久の歴史から見れば、「直立二足歩行」をし、石器を使用した最古の人類が現れたのは、たかだか250万年前である。ましてや人類史上におけるこの「指揮・統制・支配」の特殊原理への移行に至っては、つい最近の出来事であると言ってもいい。

人類が、大自然界に抱かれ生存し続けるためには、人間社会の生成・発展を規定しているこの「指揮・統制・支配」の特殊原理を、究極において、自然界の摂理とも言うべき「適応・調整」の普遍的原理に限りなく近づかせていかなければならない。

さもなければ、大自然界の一隅にありながら、自然界の原理とは相対立する「指揮・統制・支配」の特殊原理のもとに恐るべき勢いで増殖と転移を繰り返し、今まさに地球を覆い尽くそうとしている人間社会という名の「悪性の癌細胞」を、永遠に抑制することはできないであろう。

「菜園家族」社会構想が自然と人間社会の共生と融合をめざす以上、究極において人間社会の編成原理と機能原理が自然界の生成・進化の普遍的原理に限りなく近づき、1つのものになるように人間の社会システムを構想するのは、至極当然のことであろう。

こう考えるならば、人体における細胞の「ミトコンドリアの機能」メカニズムと酷似する週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングが、「菜園家族」を基調とする来たるべき地域社会にとって、自然界の原理に適ったものとして機能し、その自然循環型共生社会成立の不可欠の条件になることも、あらためて納得できるはずである。

人間社会は、自らを律する極めて人為的で反自然的な「指揮・統制・支配」の特殊原理を、自然界を貫く「適応・調整」(=自己組織化)という本来の普遍的原理に限りなく接近させることによって、大自然という母体を蝕む存在としてではなく、同一の普遍的原理によって一元的に成立する大自然界の中へとけ込んでいくことができるのである。

人間は自然の一部であり、人間そのものが自然なのである。

本当の意味での持続可能な自然循環型共生社会の実現とは、浮ついた「エコ」風潮に甘んずることなく、まさに人間社会の生成・発展を律する原理レベルにおいて、この壮大な自然界への回帰と止揚(レボリューション)を成し遂げることにほかならないのである。

大自然界の摂理に背き、人類が自らつくり出した核兵器と原発、つまり核エネルギーの開発と利用という自らの行為によって、無惨にも母なる自然を破壊し、自らのいのちと自らの運命を絶望の淵に追い遣っている今こそ、人間存在を大自然界に包摂する新たな世界認識の枠組みを構築し、その原理と思想を地球環境問題や未来社会構想の根っこにしっかりと据えなければならない。

拙著『気候変動とパンデミックの時代 生命系の未来社会論 ―抗市場免疫の「菜園家族」が近代を根底から覆す―』(御茶の水書房、2021年)の第二章3節「21世紀の未来社会論、その方法論の革新」で触れた生命本位史観とは、実は今ここで縷々述べてきたこうした考えがその根底にある。

人間社会を宇宙の壮大な生成・進化の歴史の中に位置づけ、それを生物個体としてのヒトの体に似せてモジュール化して捉え直す時、この生命本位史観は、表現を変えれば近代を超克する社会生物史観とも言うべき21世紀の新たな歴史観として、より明確な輪郭と説得性を伴って立ち現れてくることになるであろう。

※ 拙著『気候変動とパンデミックの時代 生命系の未来社会論 ―抗市場免疫の「菜園家族」が近代を根底から覆す―』(小貫雅男・伊藤恵子、御茶の水書房、A5判371頁、2021年)の第一章3節の項目「自然界の生成・進化を貫く『適応・調整』の原理」、「自然法則の現れとしての生命」で詳述。

自然への回帰と止揚(レボリューション)、これこそが人間の本源的な歴史思想である

市場原理至上主義アメリカ型「拡大経済」を克服し、グローバル市場に対峙する原発のない「抗市場免疫の自律的世界」、つまり「菜園家族」を基調とする自然循環型共生社会を創出する主体は、紛れもなく「菜園家族」自身である。その意味で、「自然(じねん)の思想」に裏打ちされたこの“静かなるレボリューション”による21世紀の社会変革の道は、“菜園家族レボリューション”とでも言うべきものなのかもしれない。

“菜園家族レボリューション”

これを文字どおりに解釈すれば、「菜園家族」が主体となる革命ということである。しかし、“レボリューション”には、自然と人間界を貫く、もっと深遠な哲理が秘められているように思えてならない。

それはもともと旋回であり、回転であるが、天体の公転でもあり、季節の循環でもある。そして何よりも、原初への回帰を想起させるに足る壮大な動きが感じとれる。

イエス・キリストにせよ、ブッダにせよ、わが国近世の稀有なる思想家安藤昌益にせよ、19世紀のマルクスにせよ、インドの偉大なる思想家ガンジーにせよ、あるいはルネサンスやフランス革命にしても、レボリューションの名に値するものは、現状の否定による、原初への回帰の情熱によって突き動かされたものである。

現状の否定による、より高次の段階への回帰と止揚(レボリューション)。それはまさに、事物の発展の根源的哲理とも言うべき「否定の否定」の弁証法なのである。

天才的喜劇役者であり、20世紀最大の映画監督であるチャップリンは、映画『モダン・タイムス』(1936年)の中で、何を描こうとしたのであろうか。今あらためて考えさせられる。

1929年、ニューヨークから発した世界大恐慌のさなか、冷酷無惨な資本主義のメカニズムによって掃き捨てられ、ズタズタにされてゆく労働者の姿を、チャップリンは臆することなく、時代の最大の課題として真っ向から受け止めた。

ラストシーンは、この映画の圧巻である。使い古された雑巾のように捨てられ、放心状態のチャップリン扮する労働者が、非情の都会に浮浪する少女とともに、喧騒の大都会を背に、丘を越え、前方に広がる田園風景の中へと消えていく。

自作の名曲「スマイル」が印象的なこのシーンは、90年が経った今なお、21世紀の人類に行くべき道を暗示しているかのようだ。社会の底辺に生きる人間へのあたたかい視線と、慧眼としか言いようのない未来への洞察力に、ただただ驚嘆するばかりである。

21世紀の今、再び世界の人々を襲っている未曾有の社会的分断と戦争。今日の混迷の中から、私たちが、そして世界が探しもとめているものは、エコロジーの深い思想に根ざしたほんものの自然循環型共生社会への確かな糸口である。

その意味でも「菜園家族」社会構想は、「辺境」からのささやかな試みではあっても、その夢は大きいと言わなければならない。

現代工業社会の廃墟の中から、それ自身の否定によって、田園の牧歌的情景への回帰と人間復活の夢を、この“菜園家族レボリューション”のことばに託したいと思う。

人は明日があるから、今日を生きるのである。

失望と混迷の中から21世紀人々は、人類始原の自由と平等と友愛のおおらかな自然状態を夢見て、素朴で精神性豊かな自然(じねん)世界への壮大な回帰と止揚(レボリューション)、人間復活の高次自然社会への道を歩みはじめるにちがいない。

「菜園家族」社会構想、これこそが日本国憲法究極の具現化の道

資本主義固有の不確実性と投機性が露わになった今

大地から引き離され、根なし草同然となった近代の人間の生存形態

賃金労働者を根源的に問い直す。

強欲、冷酷無惨なグローバル市場に対峙し

近代を超克する抗市場免疫の新たな「菜園家族」を基礎に

素朴で、精神性豊かな自然(じねん)世界への壮大な回帰と止揚(レボリューション)の道を切り拓く。

21世紀、この基本方向をどう実現していくのか。

「菜園家族」社会構想は、その具体的な道筋と手立てを提示する。

この総括的短文は、わが国社会の現状の特徴と特質を的確に把握した上で、近代を如何にして超克し、如何なる未来社会に到達するのか。そして、そこに到達する道筋は、如何なるものであるのかを簡潔、明快に表現しているのであるが、最後にここで特に確認し、強調しておきたいことは、日本国憲法と「菜園家族」社会構想との関係である。

それは、こういうことになるであろう。

「菜園家族」社会構想は、めざすべき未来社会への全過程を通して、日本国憲法と首尾一貫して一体のものとして随伴し、さらには、この憲法のそれぞれの条項を個々バラバラなものとしてではなく、相互に内的に密接、有機的に連関させ、作用させ合いながら、それぞれを高め合い、総体として日本国憲法の理念を単なる抽象レベルの空文に終わらせることなく、現実生活の中で熟成させながら、その内実をいっそう豊かなものにしていく。

こうした長期にわたる全過程を通してはじめて、日本国憲法は、究極において現実社会に丸ごと徹底して具現化されていくのである。

こうして日本国憲法の理念は、国民の暮らしの中に深く溶け込み、不可分一体のものになっていくのである。つまり、「菜園家族」社会構想は、日本国憲法を具現化へと着実に導ていく上で、積極的かつ決定的な役割を果たしていくことになろう。

そしてまた、日本国憲法と私たちの暮らしとの不可分一体化を成し遂げていく過程は、同時に、人間社会の生成・進化の原理が自然界の摂理とも言うべき「適応・調整」の普遍的原理に限りなく近づき、「菜園家族」を基調とするCFP複合社会を経て、人間を抑圧の苦渋から最終的に解放し、自由・平等・友愛のおおらかな「自然(じねん)の世界」、つまり素朴で精神性豊かな自然循環型共生社会へと到達するプロセスでもあるのだ。

「菜園家族」社会構想と日本国憲法との内的連関を以上のように捉えている点に留意し、この21世紀未来構想の根底にある思想および理論、そしてめざすべき未来社会像とそこに到達する道筋についての詳細は、拙著『気候変動とパンデミックの時代 生命系の未来社会論』(御茶の水書房、2021年)でさらに深めていただければ幸いである。

ここに提起された問題の核心は、ひとりわが国に限らず、海図なきこの時代、人生の不条理と生活苦に喘ぎ、欺瞞に翻弄され、夢と希望を失い、憎しみと暴力の連鎖に苦しむ世界のすべての人々にとって、避けることのできない焦眉の課題なのである。

人類の目指す終点は

遙か遠い未来である

それでも、それをどう描くかによって

明日からの生き方は決まってくる

あらためて民主主義を考える

大切なのは

結果ではなく

そのプロセスである。

2017年9月の衆院解散をきっかけにはじまった策略と欺瞞の、国民そっちのけの新党離合集散の狂乱劇は、けたたましく過ぎ去っていった。

あれは一体何だったのか。あとには虚しさと憤りが残るばかりだ。

自己保身に汲々として“緑のタヌキ”にあやかり、一瞬のうちにもとの党を見捨て、丸ごと新党への合流を決定したかと思うと、瞬く間にまた分裂を繰り返していく。

それは、欺瞞の「国難突破解散」へと賭けに出たアベの窮地を、一時的にせよ救っただけではなかったのか。信念も理念のかけらもかなぐり捨て、あっという間のお見事な転身ぶりであった。

そうこうしているうちに、また別の新たな手口が準備される。これでは、いずれまた同じことが延々と繰り返されていく。

「選挙」とは一体何なのか。もうそろそろ、この問題を根源的に捉え直さなければならない時に来ているのではないだろうか。

このままでは、張り巡らされた巨大な金権政治の網の目と、一方に片寄ったマスメディアの情報の氾濫の中で、憲法改悪の策動だけが先行し、国民の意識が根こそぎ変えられていく。まさに今、民主主義が根底から覆される重大な危機に直面している。

こうした時だからこそ、腰を据えて未来への基本方向をしっかり定め、その展望の中で、21世紀の今日にふさわしい新たな国民的運動とは何かを、まず模索していかなければならないのではないか。そして、この運動の探求と実践の積み重ね全体の中に、「選挙」の問題をどう位置づけていくかである。

それは取りも直さず、日本国憲法究極の具現化、すなわち大地への回帰と止揚(レボリューション)という民衆の歴史思想にしっかり裏打ちされた「菜園家族」社会構想によるおおらかな生活世界、つまり、素朴で精神性豊かな自然循環型共生社会をめざす創造的で壮大な国民的運動の中に、この「選挙」の問題をあくまでも相対的にどう位置づけるかということなのである。

今日の閉塞の闇からいずれ人々は、新たな明日を求めて、全国各地の地域や職場で独自の主体的で多様な活動を展開していくことであろう。やがて、四季折々の変化に富んだ山紫水明の地、日本列島の津々浦々に、特色ある豊かな自然循環型共生の未来社会の様々な萌芽形態が芽生え、色とりどりの花を咲かせ、その経験や力量が村々や都市に蓄積されていくにちがいない。

人々は、「地域」や「労働」の現場でのこうした長期にわたる主体的で創造性豊かな運動に深く関わる中で、ふるさとへの愛と失われた自治の精神を甦らせ、自らの地域や国の未来のあり方を自分のものとして真剣に考えはじめる。まさに真の自覚的主権者として立ち現れるのである。

こうしてはじめて国民の意志は、集票目当てのパフォーマンスや虚しい言葉の連呼、上っ面に流れる印象操作のスローガンに惑わされることなく、本当の意味で「選挙」を通して個々の議員や政党の評価として正しく反映されることになる。

したがって、政党のあり方、政治のあり方とその内実は、今日とはまったく違ったものに変わっていくであろう。さらには、国民自身が真の主権者の立場から、主体的に一人の「政策提言者」としても、あるいは仲間とともに、独自の何らかの形で積極的かつ具体的行動をとっていくことにもなる。試行錯誤を繰り返しながら、草の根民主主義の実に多様な形態が編み出されていくのである。そして最終的には、政権の性格をも根底から変えていくことになるはずだ。

それは、“高次自然社会への道”(その1)で述べた「土づくり」と「作物」との関係であり、それを顚倒させた逆の関係であってはならない。大切なのは結果ではなく、その結果を生み出す大本(おおもと)となる草の根の民衆の創造的で壮大な国民的運動が、如何に形成されていくかである。

「土づくり」を疎かにした土壌からは、良い「作物」は育つはずもない。社会的「土づくり」を怠ったまま、ただただうわべだけの一時的な人気にあやかり、ひと時の薄っぺらなまやかしの「選挙」にたとえ勝てたとしても、そのような理念なき動機不純な議員も、政党も、そして政権も、いずれ消え去っていく運命にある。

民主主義とは何か。この古くて新しい根本問題に立ち返って、じっくり考え直す時に来ている。

連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」では、近江国(おうみのくに)・鈴鹿山脈と琵琶湖を結ぶ犬上川・芹川流域地域圏(エリア)という具体的な地域を舞台に、変革主体の形成の側面を重視し、めざすべき独自の21世紀の未来社会構想を基軸に、明日への道を探ってきた。新たな議論の展開と、その深化のための1つの問題提起として受け止めていただければと願っている。

人との出会いは、人間の予期せぬ力を奮い立たせるものである。

日本国憲法がいよいよ歴史的岐路に立たされている今、原点に立ち返り、人類の英知の結晶とも言えるこの憲法の具現化という究極の目標に向かって、「菜園家族」社会構想のさらなる深化を通じて、ささやかながらも力を尽くしていきたいと思いを新たにしているところである。

◆“高次自然社会への道”(その2)の引用・参考文献◆

安藤昌益「稿本 自然真営道」『安藤昌益全集』(第一巻~第七巻)、農山漁村文化協会、1982~1983年

マルクス『資本論』(一)~(九)岩波文庫、1970年

マルクス、訳・解説 手島正毅『資本主義的生産に先行する諸形態』国民文庫、1970年

エンゲルス『自然弁証法』(1)(2)国民文庫、1965年

スチュアート・カウフマン著、米沢登美子監訳『自己組織化と進化の論理』日本経済新聞社、1999年

――― ◇ ◇ ―――

★読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。

2024年3月22日

里山研究庵Nomad

小貫雅男・伊藤恵子

◆ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」(2023年11月~2024年3月)の≪目次一覧≫は、下記リンクのページをご覧ください。

https://www.satoken-nomad.com/archives/2726

〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地

里山研究庵Nomad

TEL&FAX:0749-47-1920

E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com

(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)

里山研究庵Nomadホームページ

https://www.satoken-nomad.com/

菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ

https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/