連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」第3章2節(その2)

新企画連載

希望の明日へ

―個別具体の中のリアルな真実―

第3章 グローバル経済の対抗軸としての地域

―森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)再生への道―

2 「森の菜園家族」による森林地帯の再生(その2)

◆ こちらからダウンロードできます。

連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」

第3章 グローバル経済の対抗軸としての地域

2 「森の菜園家族」による森林地帯の再生(その2)

(PDF:615KB、A4用紙10枚分)

山の活用に斬新な発想を ―尾根づたい高原牧場ベルトライン

これまでの林業のあり方だけでは、とくに若い人びとが森に足を踏み入れることは、想像以上に困難です。21世紀型の山の生業(なりわい)と暮らしのあり方を考え、斬新な発想による新しい方法を編み出さない限り、再生の展望は開けてこないでしょう。

私たちは今、世界を覆う閉塞状況のなかにあって、夢を描くことすらためらう時代になってしまいました。長期的展望に立って遠大な夢を描くことは、人びとの心のなかに眠っていたさまざまな発想や知恵を次々に呼び起こし、具体的な発案を促し、行動へとつながっていくものです。

そんな夢の1つを、以下に紹介してみましょう。

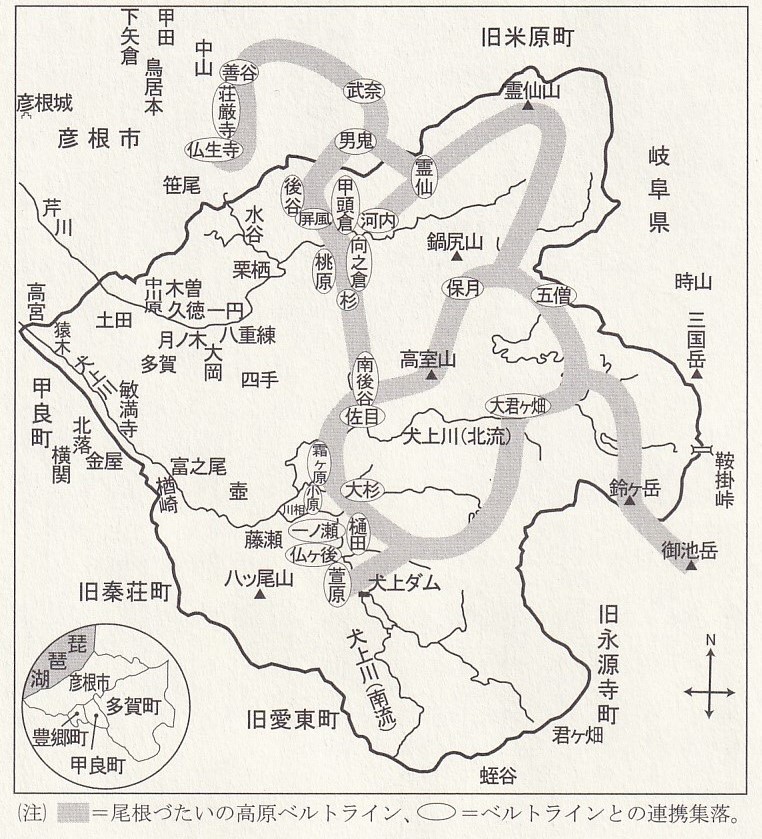

それは、山頂と山頂を延々とつなぐ「尾根づたい高原牧場ベルトライン」構想です(図3-7)。犬上川・芹川流域地域圏(エリア)であれば、霊仙山―鍋尻山―高室山―三国岳―鈴ヶ岳―御池岳―八尾山の山頂付近をつなぎ、全長25~30㎞にもおよびます

この奥山一帯は現在、森林管理はほとんどなされず、荒れ放題です。この高原牧場ベルトラインにつながる集落のほとんどが、すでに廃村か限界集落にまで追い込まれてしまいました。

「尾根づたい高原牧場ベルトライン」をつくるとすれば、これらの集落は、ベルトラインからは、やや低めの谷あいに位置しています。

各集落の「森の菜園家族」で飼育されるヤギや乳牛たちは朝、搾乳されると、群れをなして高原牧場に登っていき、日がな一日、自由に草を食(は)みます。そして日が傾くころ、またひとりでに群れとなって、それぞれの畜舎に戻り、夕方の搾乳がはじまるのです。

ヤギも牛も搾乳場所に戻る習性があり、それを巧みに利用して、放牧を行います。これは、モンゴルの草原や山岳・砂漠の村で長期にわたって観察し、体験してきた、モンゴル方式の放牧形態そのものです。

このように述べると、唐突に思われるかもしれません。しかし、そう遠くない昔、犬上川・芹川流域地域圏(エリア)でも、ヤギや牛は現在よりはるかに身近な存在であったようです。

芹川上流域、今は廃村寸前に陥った多賀町の保月(ほうづき)集落でうかがった話によると、筒井庄次さん(1913年生まれ)・初枝さん(1923年生まれ)ご夫妻は、終戦後の7~8年間、雌ヤギを飼っていました。

ふもとの平野部の集落・土田に種ヤギを飼っている方がおり、種つけをさせてもらったそうです。餌はイモのつるや葉などいくらでもあり、冬も山中で飼いました。

春先に仔ヤギが生まれ、搾った乳は、現代の若者の感覚でいけば、ブルーチーズとかヨーグルトとなるのでしょうが、当時は、うどんなどを煮て食べたそうです。乳量も多く、家で使いきれない分は近所へお裾分けしたといいます。

保月集落の北側にそびえる鍋尻山(標高839メートル)の山頂付近には、牛を放牧していました。

現在、日本で本格的に行われている山間放牧の先駆的な事例に、北海道旭川市の斉藤晶(あきら)牧場が挙げられます。ここに2度ほど訪ね、実地に見学させていただきました。

この牧場は、蹄耕法(ていこうほう)という独特の方法で注目されてきました。牛を畜舎に閉じ込め、人工飼料を与えて管理するのではなく、広大な山林に放てば、そこを歩く牛の蹄(ひづめ)の圧力で草地の生態に変化がもたらされます。そこへオーチャードグラスなどの牧草の種を適時に播くことによって、次第に密で、安定した絨毯(じゅうたん)のような牧草地がつくられていきます。トラクターなどの機械によって山を削り、牧場を造成する方法とは、まったく対極にある方法です。

ここで提起した「尾根づたい高原牧場ベルトライン」構想は、経済効率や規模拡大や生産性や国際競争とはまったく無縁の対極にある世界の原理、つまり自然のリズムにあった新しい生産や暮らしの仕組みをめざしています。

ヤギや牛たちは、陽が昇ると勝手に高原牧場に出かけ、自由に草を食んで、生い茂る草地にバリカンをかけるかのように牧草地の手入れをし、糞という名の肥料を散布して、陽が落ちるころには、また戻ってくるのです。おまけに乳まで出して、チーズやヨーグルトの原料を人間に提供してくれます。

このベルトラインにつながる谷あいの集落では、朝夕に搾乳し、ヨーグルトやチーズを作って、高原牧場の美味を楽しみます。ゴーダチーズなどは、木造の倉庫の棚にねかせ、ときどき塩水で磨き、保管します。こうしてゆっくりと熟成され、時が経てば経つほど、味わいに深みが増してくるのです。

伊那谷の家族経営牧場に学ぶ

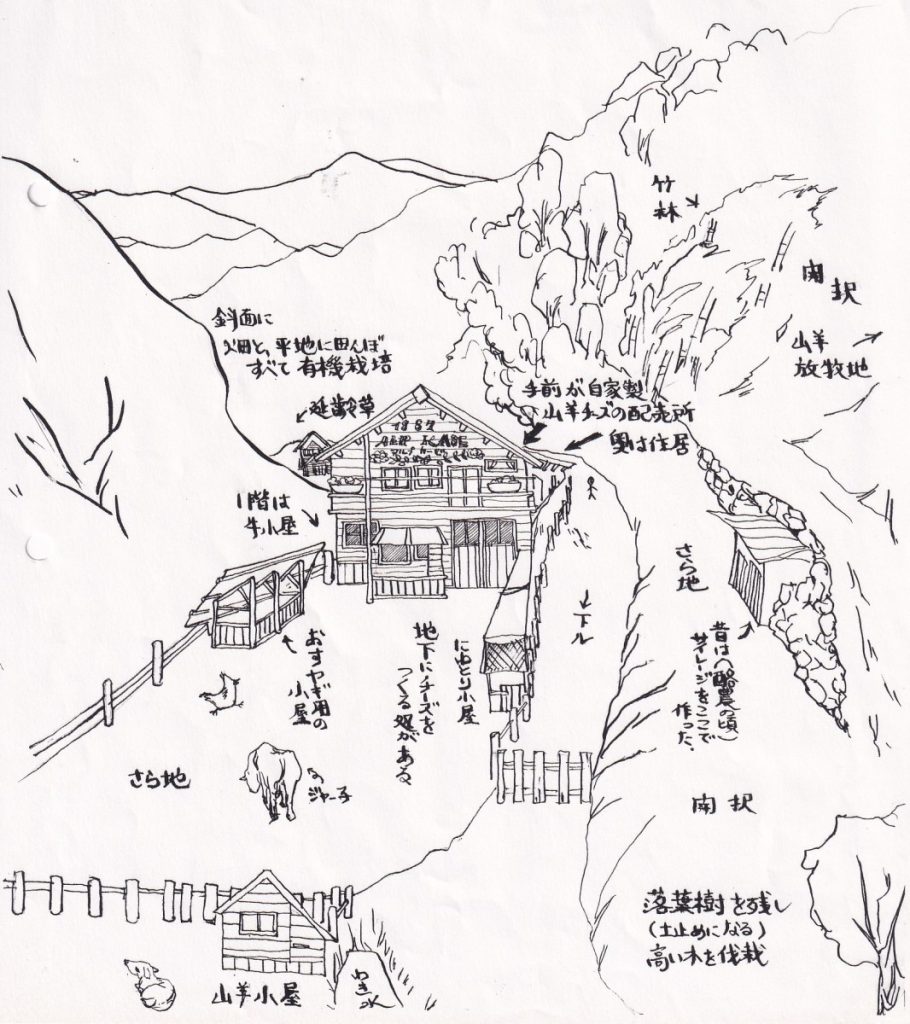

信州・伊那谷の奥山、長野県下伊那郡大鹿村(人口1,259人、総面積248.35㎢、森林率89.3%、2008年現在)の小林俊夫さんは、1980年代半ば、40歳になってからスイスに留学。ゴーダチーズの作り方を現地で学んできました。そして、家族一体となって、ふるさとの雄大な自然のなかに、独特の生産と暮らしの場を創りあげていきます。

1945年生まれの俊夫さんは、中学卒業と同時に村を出て、会社勤めをしたものの、20代半ばでふるさとに戻りました。そして、父親から1町歩(1ha)の山林を譲り受け、山形県出身の奥さん静子さんとともに、高度経済成長とそれに続く「日本列島改造論」に抗するかのように、標高1,000メートルの高原に、小さな牧場を切り拓いたのです。

2人の小さな娘さんたちも、父母と一緒に、家畜の世話や畜舎の掃除、食事づくりなどをして手伝いました。

初めの十数年は、乳を搾り、そのまま出荷して現金収入を得るという、日本では一般な酪農を営んでいました。しかし、酪農状勢の変化のなかで、商品経済に浸食され、振り回されながら365日拘束される牛飼育の過酷な労働によって、静子さんは病に倒れてしまいます。

これが転機となって、家族が最低限生きていくには、どのような農業のあり方が可能か考えるようになりました。その結果、乳牛とヤギを数頭ずつと、ニワトリ十数羽と、山あいの田畑を組み合わせた、安定した家族小経営にたどり着いたのです。

40歳からのチーズづくりは、生乳の出荷のみに頼らず、草主体の乳を生かすために試みたものでした。

ちょうどその頃、日本は空前のバブル景気に酔い、飽食の時代を迎えていましたが、小林さん一家は、かたくなに小規模な家族経営の形態を守ったのです。

娘さんたちは中学卒業後、山中の家から遠く離れた、平野部の高校には進学しませんでした。

長女の野花(やおい)さんは、「家にいて、お父さんやお母さんからもっと学ばせてほしい」と自宅で働きながら勉強。大学に行くかわりにスイスの農村におもむき、グリーンツーリズムの農家民泊の修行をしました。

受け入れ先のご家族には、すぐに太鼓判を押してもらったそうです。農家に生まれ、小さい頃から父母とともに働いてきたお陰だと、感謝したといいます。子どもにとって、人間にとって、自然と、家族のなかでの労働が、よき「先生」であったのです。

次女の泉(いずみ)さんは、イギリスの農村に学びました。それには、イギリス南西部の田舎町にある「スモール・スクール」に学ぶ子どもたちの受け入れを準備する目的もありました。

この学校は、ガンジーの思想に深く影響を受け、自然との共生と平和をめざすナチュラリズムの哲学を説く、インド出身の思想家・教育家サティシュ・クマールさんが、自らの思想の実践の場として、1982年に地域コミュニティの9世帯の保護者とともに開いたものです。全人的発達を促すことを目的とした地域の学校であり、在学者は11~16歳までの約40人。8人の生徒に1人の常勤教師がつく、人間的なサイズの、まさに「小さな学校」です。

サティシュさんはまた雑誌『リサージェンス(再生)』の編集長でもあり、『スモール・イズ・ビューティフル』(1973年)で著名なE・F・シューマッハーも、「仏教経済学」や「ニューエコノミクス」など数々の論文を寄稿しました。2人は思想的交流を深め、生産の大規模化と資源浪費の進む工業社会に対していち早く警鐘を鳴らし、世界に大きな影響を与えていきます。

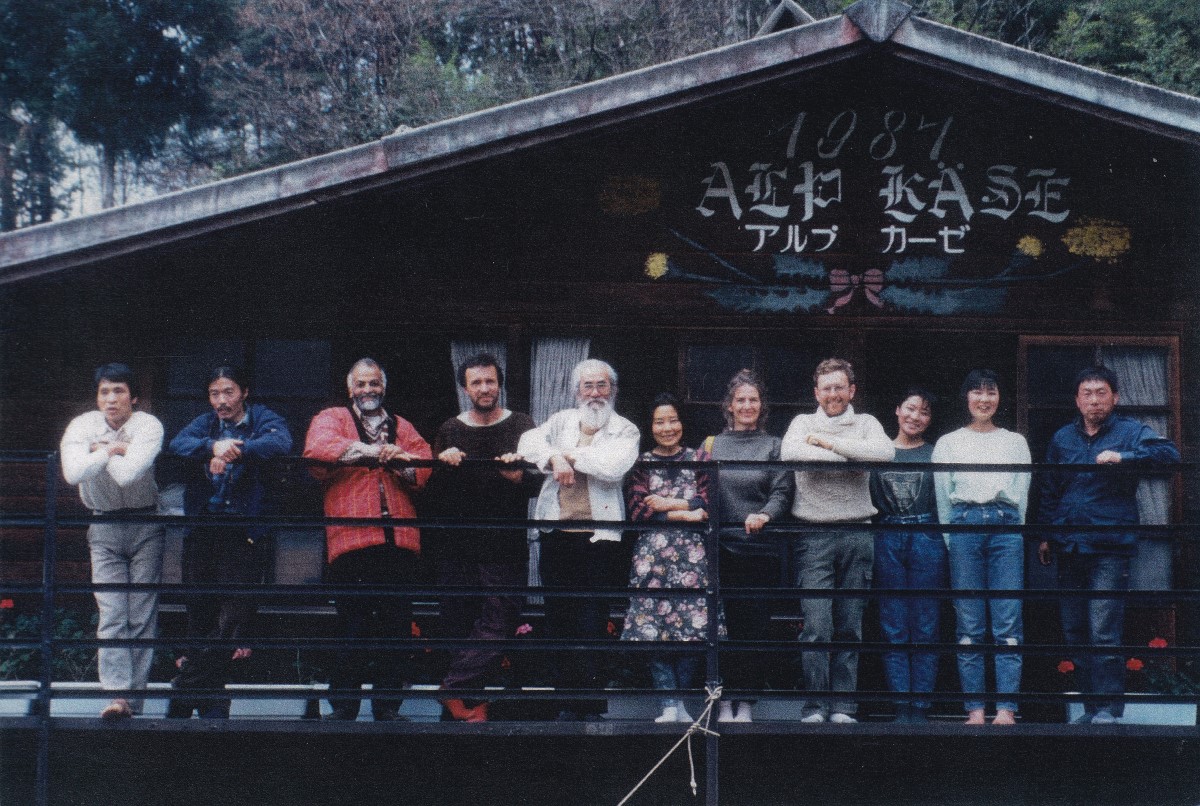

牧場のチーズ工房アルプ・カーゼにて。小林俊夫さん(左端)、サティシュさん(左から3人目)、小林静子さん(左から6人目)、サティシュ夫人(右から5人目)。<写真提供:小林さん>

このサティシュさんが縁あって、1989年、小林さん家族を訪問。数年後、スモール・スクールの子どもたち三十数名が、大鹿村で夏の19日間を過ごすことになったのです。

大鹿村のおばあさんたちは、はるかイギリスからやって来る子どもたちのためにと、自分の畑にナスやトマトなどの苗を数本余分に植えました。そして、心を込めて育て、採れた野菜を持ち寄って歓迎。言葉の壁を越え、心が通う素晴らしい交流になりました。

ところが1995年、地元の人びとの反対にもかかわらず、俊夫さんたちの母校・大河原中学校の校舎取り壊しが決定します。

小林さんたち有志は、苦労の末にこの校舎を移築し、宿泊施設「延齢草(えんれいそう)」として再生させました。都会から訪れる大人や子どもたちに、ヤギの搾乳やチーズづくりといった体験学習の便宜も図っています。

訪れる人びとは、山や集落を散策し、山と空を間近にのぞむハーブ湯で疲れを癒し、田畑の脇の池に舞うホタルに目を見張ります。そして、もぎたての新鮮な野菜や、搾りたての乳、自家製チーズ、放し飼いのニワトリの地卵、山の湧水を引いてつくった池に放した鱒(ます)、山菜や鹿肉、梅や桃など、山の幸をふんだんに生かした手作り料理に話を弾ませるのです。

この宿泊施設は今、母となった野花(やおい)さんに任されています。小学1年生の娘さんは、周囲をのびのびと駆けめぐり遊びながら、都会からきた同年代の子どもたちを自然とのふれあいに誘(いざな)う役割を見事に果たしていました。

人間は本来、その一身に、「第1次産業」から「第3次産業」、さらに文化・芸術に至るまで、さまざまな能力の萌芽を持ち合わせています。それらを相互に連関させながら、遺憾なく伸ばしてこそ、人間は心身ともに伸びやかに生きることができるのです。

小林さんご夫妻、そしてそこで育った娘さんたち、お孫さんの三世代の姿は、それを身をもって示しています。

このような多品目少量生産に基づく家族小経営は、農地集約化と大規模化のみが日本の農業を救う道であるかのように喧伝されている今日、それとはまったく違う人間性豊かなもうひとつの道があることを、長年にわたる実践から示しているのではないでしょうか。

静子さんは、「自分もまた自然の一部として生きて行くことに、最大の価値を見出していきたいと思います」としみじみと話していました。

そして、俊夫さんは自らの願いをこう語っています。

「大鹿村も他の山村の例にもれず、ダムやトンネルの建設、道路改修工事、土砂採取などに依存してきました。子どもの高校進学は、親たちに現金収入のある農業以外の仕事を迫り、若者もそれを機に村を離れていきます。過疎化がすすみ、高齢化率は50%を超え、長野県では天竜村に次いで2番目です。私たち家族だけの暮らしが成り立てばよいということではなく、集落全体としていかに甦っていけるかが、一番の課題だと感じています。つまり、いかに山らしい生業(なりわい)を現代に築き、里との産物や人の循環を復活させていけるかです。高山に降った雨は川を流れ下り、平野を潤し、海に至り、やがてまた気流となり、雨となって山にめぐり還ります。自然がやっていることを人間もやればよいのです。山の集落から都市へと流出した人や、その知恵や文化がもう一度、農山村に還元されるようになれば・・・」

私たちは、「辺境」でひっそりと、しかし着実に積み重ねられてきたこうした実践と思想からこそ、21世紀の未来につながる大切なものを学ぶ必要があるのではないでしょうか。

発想を根本から変えれば、日本の山のなりわいも様変わりするはずです。若者たちも魅力を感ずる素晴らしい山村に変えていくことができます。

「尾根づたいの高原牧場ベルトライン」は、森に背を向けていた人びとの心を次第に森へと誘い、荒れ果てて光も入らない杉の単一過密植林の暗いイメージの森を落葉樹、照葉樹の明るい森に変えていくでしょう。山あいの集落にも人びとの暮らしが甦り、「森の菜園家族」が形づくられるのです。

杉や檜の針葉樹を徐々にナラやブナなどの落葉広葉樹に植え替え、バランスのとれた森林生態につくりあげていきます。木の実のなる樹種を植えれば、人里に降りてきていた野生の動物たちは、安心して広々とした奥山に戻り、のびのびと生きていくでしょう。

そして、鈴鹿の山並みは、本来もっていた雄大な自然とあいまって、山岳・田園の牧歌的な美しい景観へと変貌するにちがいありません。

こうした変化を犬上川・芹川流域地域圏(エリア)の森林地帯にもたらすためには、人びとの相当な努力が必要です。その努力の向けられるべき中心的課題は、衰退しきった今日の林業家族と、都会からやって来る人びとを、いかにして「森の菜園家族」に甦らせるかに尽きます。

そして、「森の菜園家族」を基礎に、「くみなりわいとも」を創出し、衰退寸前の集落を基盤に「村なりわいとも」を確立して、森のなかに21世紀にふさわしい新しい協同性を復活させなければなりません。

そのためには、ナチュラリズムに立脚した新しい理念と発想のもとに、具体的な手立てがなければ、前へ進めないでしょう。このような観点から、次に地域における学校教育のあり方を見直してみたいと思います。

集落衰退に拍車をかけた分校の統廃合

たとえば廃村寸前にまで追い込まれた保月(ほうづき)集落を見てみましょう。

犬上川・芹川流域地域圏(エリア)の奥山にあって、小・中学校分校の果たしてきた役割は、集落の児童・生徒に教科書を教えてきたことにとどまりません。教師がいて、普段から村人たちとの交流があり、計り知れなく大きな役割を果たしてきました。

しかし、地方自治体の財政面からは、児童数が減れば、分校を統廃合した方が、経済的負担が少なくなります。高度成長当時、教師対児童数の比率だけから見れば、経済効率としてはよくなるという発想が、根底にあったのです。

1969年、保月の分校は廃校になりました。それを契機に、集落の世帯数は急速に減少し、今では80~90代の老夫婦2世帯が残るのみで、周辺の森林は荒れ放題の惨憺たる状態です。

教師数対児童数という比率だけで考える偏狭な経済効率主義からは、数十年後、森林地帯が今日のような悲惨な状態になるとは、思いもよらなかったのでしょう。

一歩譲って経済効率主義からいっても、本当に効率的であったと言えるのでしょうか。いったん廃村になって荒れ果てた集落を再興し、森林地帯を甦らせるには、どれだけの経済的な負担が必要なのか、真剣に考えたとはとても思えません。

目先のことだけを解決すれば、それでいいという風潮は、今もまったく改められていないようです。こうした思想や発想こそ、改められなければならないのではないでしょうか。

大君ヶ畑(おじがはた)集落も、また然(しか)りです。

大君ヶ畑分校は、明治8年(1875年)創立の時擁(じよう)学校を前身に、120年の長きにわたって、幾多の困難を乗り越え、この山村の人びとの心のよりどころとして存続してきました。

戦後、1953年には、集落の人びとが育てあげた材木で2階建ての校舎を建て、小規模ながらも、のびのびとした学びの場として、人びと々に愛されてきました。

ところが、多賀町が設置した15名の学識経験者・学校教育関係者などから成る、多賀町通学区域審議会は、1989年3月に答申を発表。これによって大君ヶ畑分校は、1996年3月に廃校と決まったのです。

普段はおとなしいこの集落の人びとも、この時ばかりは黙ってはいませんでした。分校廃校反対を訴えるために、区長さんを先頭にみんなで貼り紙を各所に貼ったのです。はじめての行動でした。それは、大君ヶ畑の人びとが、分校が子どもたちのために、そして住民にとってもいかに大切であるかを、日常の暮らしの中で身にしみて知っていたからです。

反対運動の最後の段階で、町役場で村人たちが町長にかけ合った時、町長は「今どき分校ではよい教育はできないので、統合は避けては通れない」と言いました。

それに対して村の人びとは、こう詰め寄ったのです。「それでは、この分校で学び、卒業したわれわれは、ダメ人間なのか」

しかし結局、交渉は物別れに終わりました。

ここに、『大君ヶ畑の花ごよみ』という冊子があります。これは、分校の北村敏子先生、ついで種村和子先生が指導された子どもたちの自然観察学習の成果をまとめたものです。

冊子の巻頭には、北村先生の次のような文章があります。

「自然の素晴らしさやありがたさに目を向けさせる自然観察学習として“花ごよみ”づくりがスタートした。動植物に愛着をもち、花ごよみづくりを通して、科学的な見方・考え方を育てるとともに、郷土の再発見を通して、子供自身に意欲的に探求させたいと取り組んできた。四季を通じて、大君ヶ畑に咲く花を観察し、毎年、1年間の花ごよみとしてまとめている。」

村の人びとは、北村先生が子どもたちと一緒に「花ごよみ」づくりをしていると知ってからは、「こんな花がありましたよ」と言って、わざわざ届けるようになったそうです。

分校を中心に、実に楽しく賑やかな雰囲気が村中に広がっていたと、人びとは述懐しています。

この冊子の表紙には、「昭和46年から平成7年度」と記されています。そう遠くない昔のことなのです。

分校の先生の活動は、これだけではありません。すでに紹介した民話『幸助とお花』。

幸助池とお花ヶ池がある御池岳は、旱魃に悩まされてきた近在の村人たちの雨乞いの対象となってきました。犬上川中流域の山麓に広がる扇状地に位置する甲良町北落(きたおち)集落の人たちは、大君ヶ畑にある白山神社にまずお参りし、大君ヶ畑の案内人を立てて御池岳に登山。山頂の池のほとりで「お花踊り」を奉納したそうです。

大君ヶ畑では、雨乞いの踊りは「かんこ踊り」と呼ばれてきましたが、大正2年(1913年)以来、途絶えていました。

大君ヶ畑分校の上林よね先生は、村の古老たちと力を合わせて、この踊りの復活に取り組み、1974年、分校の児童たちによって披露されたのです。

その後、桂田賢治先生が熱心な指導を続けられ、分校が廃校となってからも、兄弟邨(むら)・北落との交流活動のなかに引き継がれました。

大君ヶ畑の人びとが「それでは、この分校で学び、卒業したわれわれは、ダメ人間なのか」と怒りを込めて反論したのは、自分たちと自分の子どもたちが受けてきた教育に対する強い自負と、分校への愛着の念があったからでしょう。

集落にとって分校とは何か、そして教師の存在と教育活動が、地域にどんな意味をもっているのかをあらためて考えさせられます。

明治という近代日本の草創期に、奥山の集落で産声をあげ、戦後は民主主義の精神を身近な暮らしの現場で育んできた地域の学びの場。日本が「世界第2の経済大国」となったはずの時、その120年の歴史に幕はおろされたのです。

今から考えてみると、何とも愚かなことをあとさきも考えずにやってのけてしまったものです。

多賀町では総面積の85%にあたる広大な森林地帯にある多くの集落を見捨て、大君ヶ畑をはじめ、すべての分校を廃止して、平野部の本校に統合してしまいました。

これでは若い家族は、山を下るほかありません。分校廃校とは、「子どものいる若い家族や、これから子どもを産み育てようとする若い夫婦は、この森林地帯には住まなくてもいいのですよ」と宣告されたのも同然だからです。

その結果が、跡形もなく消えた集落であり、お年寄りだけが取り残され、手つかずに荒れ放題になってしまった森にほかなりません。

『幸助とお花』に託された先人たちの森と琵琶湖を結ぶ流域地域圏(エリア)への深い思いは、無惨にも踏みにじられてしまいました。私たちは、先人たちの長い苦闘の歴史からすれば、まさに一瞬のうちに、いとも簡単に、してはならないことをしてしまったのです。

生徒数が少ないから廃校にすべきであるという考え方は、根本的に誤っています。それは、従来の固定観念に縛られたまま、児童・生徒に教科書を教えるだけのものとして「学校」を狭く捉えて、教員数対児童数という単純な指標によって処理した、実に浅はかな実利主義にほかならないからです。

地域における「学校」の役割

もともと「学校」は、さまざまな暮らしの局面で地域住民と深くつながっていました。「学校」が地域の活性化にとってきわめて多様な役割を担ってきたことを、忘れてはなりません。

かつて、山形県の山村で教鞭をとられた無着成恭(むちゃく せいきょう)先生の「山びこ学校」や、瀬戸内海・小豆島(しょうどしま 香川県)の『二十四の瞳』の舞台となった「岬の分教場」、もっと古くは宮沢賢治の花巻農学校(岩手県)などを想い起こすだけでも、「学校」が地域で果たしてきた役割がいかに大きなものであったか理解できるはずです。

先に触れたイギリスのスモール・スクールは、「学校」のこうした役割を現代に甦らせる先駆的な試みであるとも言えるでしょう。

ここで、「学校」が地域で担ってきた役割を積極的に再評価し、さらに強化・充実させなければなりません。児童・生徒の教育と地域づくりという2つの機能からなるものとして、地域社会のなかに明確に位置づけるのです。

森林地帯の過疎山村にあっては、とくに、この2つの側面をもつ新しい「学校」が大切となってきています。廃校となったすべての分校を再建し、再建された新しいタイプの「学校」を、集落再生の中核に据え、住民との連携を強めてゆく必要があるのです。

週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)によれば、同額の予算であっても、教員数は倍増されるでしょう。教員にも「菜園」が保障され、集落の人びととともに、教育と地域づくりの活動に主導的な役割を果たしていきます。

そして、山村における新しい教育が、新しい教育理念のもとに行われていくのです。知識の詰め込みによる、産業のための人材養成ではなく、子どもたちの生きる力を養い、育て、真に子どもの幸せに結びつく全人的教育が模索され、円熟していくでしょう。

こうした「学校」は、続出する不登校や少年犯罪とはまったく無縁な、子どもにとって健やかな学びの場に変わっていくにちがいありません。

大自然に囲まれ、大地に深く根ざした、ナチュラリズムに立脚する「学校」で、自由にのびのびと育つ子どもたちの姿を見て、都市からも森の暮らしを求めて移り住む人たちが増えることでしょう。

21世紀、都市から森への逆流がはじまる

20世紀は、都会の生活に憧れて、森から都市へと人びとが流れるように移っていきました。21世紀は、その逆流がはじまる時代です。

それを大きな流れにできるかどうかは、「辺境」といわれる広大な森林地帯に、都市にはない独自の優れた教育や文化、そして新しい暮らしをいかに創造するかにかかっています。

そのとき、この新しいタイプの「学校」は、教育、文化、芸術、生産、地域づくり、そして新しい生涯学習の場として、多面的な機能を総合的に発揮するにちがいありません。

広大な森林地帯に点在する廃村集落や過疎化・高齢化に苦しむ限界集落は、この「学校」を核にして広がる、しなやかで強靱なネットワークのなかでゆっくりと甦るでしょう。

その集落が荒廃した広大な森林地帯にいのちを吹きこみ、森を甦らせていきます。森の再生は、新しいタイプの「学校」からはじまるといってもいいのです。

広大な森林地帯に点在する「学校」のリンケージの中核に、「森の匠(たくみ)の学校」とでも呼ぶべき拠点をおくことも考えられます。

「森の匠の学校」では、林業の後継者の本格的・系統的な育成と、都市からの山村留学の受け入れなどに取り組みます。

後継者の育成にあたっては、森林管理の分野から木工に至るまで、伝統的な山仕事の継承と発展が主要な課題です。また、山村留学の受け入れによって、山村と都市の交流の活性化がすすむでしょう。

こうして、森に点在する各集落の「学校」や「分校」と連携しつつ、新しい山村文化の創造と新しい理念に基づく若い人びとの育成を担い、「森の菜園家族」の形成と地域づくりの中核的な存在としての役割を果たしていきます。

森林地帯に点在する各集落内の「学校」や「分校」、そしてそれらを結ぶ「森の匠の学校」は、単に児童・生徒の教科教育や職能養成にとどまるものではありません。それらは、森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)内の森林地帯に散在する集落をつなぎ、森林を再生する拠点として総合的な機能を発揮するのです。

それらはまた、森林生態系そのものの再生のみならず、上流域の山村から平野部の田園地帯を経て都市部の市街地に至る、流域地域圏(エリア)全域の地域再生と、それを担う人材の育成にとっても重要な役割を果たします。

それらは、身近な地域にあって、自己を鍛錬し、仲間と切磋琢磨しながら、人と人とがともに生きる深い思想を培う、本当の意味での民主主義の「学校」なのです。

日本の将来を考えるならば、道路やトンネルやダムなどの大型公共事業や軍事費に費やされている莫大な予算は、地域再生の重要なかなめとなるこうした分野にこそ、振り向けられていくべきではないでしょうか。

このような状況をつくり出し、さらに押し上げる究極の力は結局、流域地域圏(エリア)の住民が普段から蓄積していく主体的な力量です。こうした涵養は、自らの郷土への深い認識からはじまります。それが自らを鍛え、やがて自らの地域を変えていく力になるのです。

◆第3章2節(その2)の引用・参考文献◆

増井和夫『アグロフォレストリーの発想』農林統計協会、1995年

上田孝道『和牛のノシバ放牧』農山漁村文化協会、2000年

三友盛行『マイペース酪農』農山漁村文化協会、2000年

山口県畜産会『山口型放牧事例集 ―中山間地の畜産利用を目指して―(1)(2)』山口県畜産会、2001~2002年

斉藤 晶『牛が拓く牧場』地湧社、1989年

小林静子「飢えることへの心の貧しさ ―生活・労働のなかの私の食―」安達生恒他編『食をうばいかえす!―虚構としての飽食社会―』有斐閣選書、1984年

小林静子「ささやかな一揆」『書斎の窓』366号、有斐閣、1987年

小林俊夫「山羊とむかえる21世紀」『第4回全国山羊サミット in みなみ信州 発表要旨集』日本緬羊協会・全国山羊ネットワーク・みなみ信州農業協同組合生産部畜産課、2001年

甲良町教育委員会 編『こうらの民話』甲良町教育委員会、1987年

藤河秀光 編『大君ヶ畑分校』大君ヶ畑地区、1996年

『大君ヶ畑の花ごよみ』多賀町教育委員会、1996

『多賀町萱原分校統廃合訴訟 大津地裁判決文(平成4年3月30日)』平岡久ウェブページhttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/

大君ヶ畑かんこ踊り保存会『大君ヶ畑のかんこ踊り』1992年

多賀町史編纂委員会 編『脇ヶ畑史話』多賀町公民館、1972年

多賀町史編纂委員会 編『町史零れ草』多賀町公民館、1992年

稲本 正『森の博物館』小学館、1994年

稲本 正 編『森を創る森と語る』岩波書店、2002年

――― ◇ ◇ ―――

★ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」の掲載にあたっては、明らかな誤字・脱字・舌足らずな表現の類い等の若干の訂正以外は、原典『菜園家族21』(コモンズ、2008年)が出版された15年前の時点でのこの地域の実情をそのまま忠実に再現し伝えることを期して、統計資料、地図、文中の統計数字、関連する諸研究の成果などについては、改変を加えることなく、出版当時の通り、そのまま原典から収録することにしました。

2024年1月20日

里山研究庵Nomad

小貫雅男・伊藤恵子

★読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。

◆ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」の≪目次一覧≫は、下記リンクのページをご覧ください。

https://www.satoken-nomad.com/archives/2726

〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地

里山研究庵Nomad

TEL&FAX:0749-47-1920

E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com

(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)

里山研究庵Nomadホームページ

https://www.satoken-nomad.com/

菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ

https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/