コラム「菜園家族 折々の語らい」(5)

コラム

菜園家族 折々の語らい(5)

近代思考の大転換

―“生命系の未来社会論”の真髄―

◆ こちらからダウンロードできます。

コラム「菜園家族 折々の語らい」(5)

(PDF:575KB、A4用紙12枚分)

1.今こそ近代の思考の枠組み(パラダイム)を転換する ―“生命系の未来社会論”の措定―

未踏の思考領域に活路を探る

「菜園家族」とは、大地から引き離され、自立の基盤を失った現代の「賃金労働者」が、自立の基盤としての「菜園」との再結合を果たすことによって創出される新たな家族形態のことである。

それはつまり、大地から遊離し、根なし草同然となった不安定な現代賃金労働者(サラリーマン)が、大地に根ざして生きる自給自足度の高い前近代の「農民的人格」との再融合を果たすことによって、21世紀の新たな客観的諸条件のもとで「賃金労働者」としての自己を止揚(アウフヘーベン)し、抗市場免疫に優れた、より高次の人間の社会的生存形態に到達することを意味している。

“生命系の未来社会論”の具現化としての「菜園家族」社会構想を、懐古趣味的アナクロニズムの妄想として一蹴するのは簡単ではあるが、それでは人間の存在自身を否定する、非正規労働という身分保障もない、差別的低賃金の不安定雇用が蔓延する今日の事態を乗り越え、非人間的で非人道的な現実をどうするかの解答にはならない。

これに答えるためには、結局、近代の所産である「賃金労働者」という人間の社会的生存形態が、はたして永遠不変のものなのか、という根源的な問いに行き着かざるを得ないであろう。

19世紀以来今日まで、未来社会論の基調は、生産手段の社会的規模での共同所有と、これに基づく共同管理・運営を優先・先行させることにあった。そして、新しく生まれるこの社会主義社会の初動の段階において主導的役割を果たすべき構成員は、近代に引き続き「賃金労働者」であることが暗黙の前提となっていた。

しかし、今やこの理論自体の根本にメスを入れ、新たなパラダイムのもとに、19世紀以来拘泥してきた未来社会論を止揚(アウフヘーベン)しなければならない時に来ている。

微に入り細をうがつ目から一旦離れ、歴史を長いスパンで大きく捉えるならば、人間の社会的生存形態は、人類史上、原始、古代、中世、近・現代と、それぞれの時代の主立った生産様式に照応し、原始自由人、古代奴隷、中世農奴、近代賃金労働者へと姿を変えてきた。

とするならば、その先も、人間の社会的生存形態が未来永劫にわたってそのままあり続けることはあり得ず、必ず変わっていくものと考えるのは至極当然のことであろう。

現代賃金労働者(サラリーマン)と生産手段(生きるに必要な最低限度の農地と生産用具と家屋等々)との「再結合」という、「菜園家族」社会構想の核心的鍵とも言うべきこの考えは、経済成長の途上にあってモノが豊かにもたらされ、社会の矛盾がそれなりに抑え込まれていた時代にあっては、社会発展の理論としては実に長きにわたって不問に付され封印されてきた。

しかし今や世界は、市場原理至上主義「拡大経済」の破綻の危機に直面し、「経済成長神話」の虜となっていさえすればそれで済まされる時代は、もうとうに過ぎてしまった。

現代賃金労働者(サラリーマン)よりはるかに自立の基盤が堅固で、しかも安定した、素朴で精神性豊かな人間の社会的生存形態、すなわち市場原理の作動を抑制する能力と、世界市場の猛威に抗する免疫を自らの体内に備えた、近代と前近代の「労」「農」人格一体融合の「菜園家族」が、根なし草同然の不安定な現代賃金労働者(サラリーマン)家族にとって代わる。それは歴史の必然であろう。

こうして新たに生み出された人間の社会的生存形態によって構成される家族、つまり「菜園家族」の創出と、これに基礎をおく新たな社会の構築。これが、19世紀以来の未来社会論が不覚にも見過ごしてきた、家族小経営への回帰と止揚(レボリューション)という未踏の領域に挑み、資本主義超克の道筋をより具体的に提示する「菜園家族」社会構想の根幹なのである。

それはまた、“地域生態史観”とも言うべき新たな歴史観に基づく「地域生態学」※1 の理念と方法論を基軸にした社会構想とも言うべきものである。

今日の社会の深刻な構造的矛盾にまともに向き合い、未来を展望するならば、近代の所産である「賃金労働者」(高次奴隷身分)という人間の社会的生存形態は、前近代の「農民的人格」との再融合によってはじめて、より高次の段階へと止揚されることが可能になるはずである。

そして、「労」「農」一体融合の二重化された人格を特徴とするこの新たな人間の社会的生存形態、つまり「菜園家族」は、はるか彼方の未来の「高次自由身分」へと次第に高められていく。

こうして人類史上、人間の社会的生存形態は、原始自由身分から「高次自由身分」へと壮大な回帰と止揚(レボリューション)の一貫した道のりを辿ることになるであろう※2 。

「菜園家族」は、この壮大な道のりの途上にある今日の現代賃金労働者(サラリーマン)から、はるか未来における「高次自由身分」へのいわば過渡期にあらわれる人間の社会的生存形態、これに照応する家族形態として位置づけられるものなのである。

近代の歴史過程で失った自立の基盤(生きるに必要な最低限度の農地と生産用具と家屋等々)と家族に固有の多様な機能を取り戻し、生気を回復したこの新たな「家族」、つまり「菜園家族」を基礎単位に、今日の衰退しきった「地域」は次第に甦り、あたかも作物が健やかに育つ団粒構造のふかふかとした土のように、みずみずしく滋味豊かな「自立と共生」の新たな「地域」基盤が築きあげられていく。

「家族」、「隣保」、「集落」から「森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)」(郡)※3 、さらには「広域地域圏」(県)、そして「国」におよぶ多重・重層的で相互補完的なこうした地域団粒構造※4 が、長い時間をかけ熟成されていく歴史的過程の中で、人間は根源的に鍛錬され、新たな価値にもとづく草の根の民主主義思想が着実に形成されていくことであろう。

こうした長きにわたる人間鍛錬の苦闘のプロセスを経てはじめて、人々は人生観や世界観や倫理観にまでおよぶ深みから自己の思想的変革を成し遂げ、近代思想の限界を乗り超えていくであろう。

こうして、「菜園家族」を基調とする抗市場免疫に優れた自律的世界、そして自然循環型共生社会(脱資本主義としてのFP複合社会)を経て、人類究極の夢である人間復活の高次自然社会※5 へと向かう道は開かれていくのである。

人間の新たな社会的生存形態「菜園家族」が、21世紀社会のあり方を決定づける

日本をはじめ世界のすべての先進資本主義諸国は、いずれも同様に社会保障費の増大による慢性的赤字財政に悩んでいる。

こうした中、先進資本主義各国の企業は、絶えず産業の新たな「成長分野」を求めて、新規のハイテク商品や大がかりで最新鋭のスマートシティなど巨大パッケージ型インフラの開発と売り込みに血眼になっている。生き残りをかけて規模拡大化と資本統合による巨大化の道を競い、これまでにも増して国際市場競争を激化させている。

このような状況をつくり出している要因には、その根底にもちろん飽くなき利潤追求の資本の自己増殖運動の一般的法則があるものの、少子・高齢化が急速に進む今日の状況下にあっては、ますます増大する社会保障費による財政への重圧が国民経済全体に絶えず重くのしかかり、それが遠因となって、こうした競争激化の傾向にいっそうの拍車をかけている。

このことは同時に、「賃金労働者」、つまり根なし草同然の人間の社会的生存形態を暗黙の前提に成立している近代以来の社会のあり方そのものが、今や社会破綻の重大な根源的要因となり、さらなる社会進歩の重い桎梏に転化しつつあることを如実に示している。

「家族」と「地域」に固有の細やかな原初的機能をことごとく衰退させ、それらのすべてを代替できるかのように肥大化していく、「カネ」と現物給付のみに頼るきわめて即席的で人為的で乾いた、しかも脆弱な社会保障制度。今日のこの事態は、こうした制度をつくり出した社会のもとで、生ずるべくして生じた宿命的とも言える結末なのである。

こうした問題の根底に横たわるもの、つまり大地から引き離され自立の基盤を失い、根なし草同然となった「賃金労働者」という、今日の不安定な人間の社会的生存形態にまともに向き合い、それを将来に向かっていかに変革していくかというこの重い課題に着手しない限り、「先進国病」とも言われるこの慢性的な赤字財政の体質は、根本から治癒されることはないであろう。この課題を放置する限り、現行の社会保障制度は土台から崩れ、やがて修復不能な事態へと陥っていくのは目に見えている。

「賃金労働者」と「近世農民」両者の人格一体融合によって、21世紀にふさわしい新たな人間の社会的生存形態を創出するという、この「菜園家族」社会構想が現実のものになった時、本来の家族機能は甦り、やがてそれは最大限に開花していくのではないか。

その時、「家族」と「地域」固有の力量に裏打ちされ、公的福祉と有機的に結合した潤いのある自然循環型共生の“高次の社会保障制度”※6 が、新たな理念のもとに確立されていくであろう。しかも、新しく確立されたこの“高次の社会保障制度”のもとでは、「先進国病」と言われてきた地方や国の慢性的な赤字財政は、次第に解消へと向かっていくにちがいない。

こうして、熾烈な市場競争に傷つき失われた人間の尊厳は次第に回復へと向かい、日本国憲法第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)の理念は、まぎれもなく現実のものとなるであろう。

とは言え、「賃金労働者」と「近世農民」との人格一体融合の新たな社会形成となれば、社会的生産力は減退し、人々の暮らしはじり貧状態に陥るのではないかという懸念も、当然のことながら湧いてくるであろう。果たしてそうなのであろうか。

その懸念とは逆に、「菜園家族」という新たな人間の社会的生存形態が社会全体の中で占める比率を増すにつれ、資本主義が生み出した非人間的かつ自然界の摂理に反する巨大技術体系は止揚され、自然循環型共生社会に照応した、身の丈にあった「潤いのある小さな科学技術体系」の創出の時代がはじまり、これまでには全く考えられなかった異次元での新たな「科学技術体系」のもとで生み出される豊潤な使用価値によって、むしろ人間の真の豊かさは保障されることに思い至るであろう。

2.自然界の生成・進化を貫く「適応・調整」(=「自己組織化」)の原理と人間社会

21世紀“生命系の未来社会論”具現化の道とも言うべき「菜園家族」社会構想は、ある意味では、「賃金労働者」という近代の人間の社会的生存形態そのものが自然への回帰を果たすことによって、今日の新自由主義、市場原理至上主義「拡大経済」を止揚し、自然の摂理に適った大地に根ざした素朴で精神性豊かな社会の構築をめざすものである、と言ってもいい。

そこで、「菜園家族」社会構想をより深く理解するために、ここでは次の2つのことについて根源的次元に立ち返り、あらためて考えてみたいと思う。1つは自然界の生成・進化を貫く原理とはいったい何なのか、もう1つはその原理と私たち人間社会とはどのような関係にあるのか、という問いである。

40数億年前に地球が誕生して以後、気も遠くなるような長い時間をかけて、地球が変化する過程で起きた緩慢な化学合成によって、生命をもつ原始生物は出現したと考えられている。それが、今からおよそ38億年前、太古の海にあらわれた最初の生命である。それは単細胞で、はっきりとした核のない原核細胞生物であったといわれている。

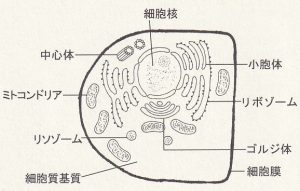

すべての生物個体は、細胞から成り立っているのであるが、生物が誕生するためには、まず、前細胞段階のものが形成される必要がある。つまり、太古の海にできた有機物が生命体になるためには、なんらかの外界との境界ができ、細胞のように一定の内部環境が形づくられなければならない。やがて、酵素や遺伝子(DNA)などを含む前細胞段階のものが生まれ、長い歳月をかけて変化を遂げるうちに、成長や物質交代能力、分裂能力をもつようになり、原始生物へ進化したと考えられている。

(注)核・・・細胞活動をコントロール。染色体のDNAは遺伝子の本体。細胞膜・・・必要な物質を選択的に透過。エネルギーを使った能動輸送。細胞質基質・・・代謝・エネルギー代謝の場。中心体・・・細胞分裂に関与。ミトコンドリア・・・好気呼吸とATP生産の場。リボゾーム・・・タンパク質合成の場。リソゾーム・・・消化酵素の存在。ゴルジ体・・・分泌に関与。小胞体・・・物質輸送の通路。

こうして誕生した最初の生命体である原核細胞生物の段階から出発し、約38億年という歳月をかけて、ついに大自然界は、人間という特異で驚くべき傑作をつくりあげたのである。

それだけに、人間の体の構造や機能の成り立ちを、細胞の核や細胞質の働きから、生物個体の組織や器官の一つひとつの果たす役割、そして生物個体全体を有機的に統一している機能に至るまで垣間見る時、それらの驚くべき合理的な機能メカニズムの仕組みに、ただただ圧倒され驚嘆するほかない。60兆ともいわれる無数の細胞から組み立てられた、この人間という生物個体の不思議に満ちた深遠な世界に引き込まれていくと同時に、それを数十億年という歳月をかけながら、ゆっくりと熟成させてきた自然の偉大な力に感服する。

これに比べて、直立二足歩行をし、石器を使用した最古の人類があらわれたのは、たかだか250万年前といわれている。やがて、遅かれ早かれ人類には、自然生的(ナチュラル)な共同体が最初の前提としてあらわれる。それは、家族や種族や種族連合体としてである。この原始的で本源的な共同社会は、私的所有の発生・発展によって、古代から中世へ、そして近代へと様々な形態に変形されていった。

古代以降においては、社会の上層に一定の政治的権力が形成され、その「指揮・統制・支配」の原理によって、何らかの下部組織がつくりあげられ、ひとつのまとまりある社会が形成・維持されてきた。近代になると、民主主義の一定の発展によって、国家機構は若干改良されたとはいえ、国家の本質が、「指揮・統制・支配」であることに変わりはない。

このように、人間社会は、構造上・機能上、極めて反自然的な、つまり人為的で権力的な「指揮・統制・支配」の特殊原理によって、ひとつの社会的まとまりを保ち、それに見合ったさまざまなレベルの社会組織が形成され、管理・運営されてきた。

これに対して、人間という生物個体は、生命の起源以来数十億年という長い歳月をかけて、大自然の恐るべき力によって自らの構造や機能を極めて自然生的で、しかも現代科学技術の最先端を行く水準よりもはるかに精巧で高度な「適応・調整」の原理に基づく機能メカニズムに、完全なまでにつくりあげられていることに気づかされる。ここでは、権力的な「指揮・統制・支配」の特殊原理は微塵(みじん)も見られない。まさに自然生的な「適応・調整」の原理によってのみ、生命活動が営まれているのである。

私たちは、この偉大な大自然界が数十億年という歳月を費やしてつくりあげてきた、自然界の最高傑作としかいいようのない、人間という生物個体の「適応・調整」の原理に基づく機能メカニズムを取り戻し、人間社会に組み込む必要に迫られている。

現代の人間社会は、極めて人為的な権力による「指揮・統制・支配」の特殊原理に基づくメカニズムの中に依然としてとどまり、いまだにそこから脱却できずにいる。人間という生物個体のこの自然生的な「適応・調整」の原理に基づく機能メカニズムに限りなく近づくことによってはじめて、この課題は解決されるはずである。

そのためには何よりもまず、人間という生物個体の基礎単位である細胞の機能・構造上の原理をモジュール化し、現代資本主義社会の地域の基礎単位に甦らせる必要がある。

それはとりもなおさず、いわば人体の一つひとつの細胞にあたる「家族」を、「賃金労働者」と「近世農民」という近代と前近代の人間の社会的生存形態の融合によって、21世紀にふさわしい新たな家族形態、つまり「菜園家族」として再生し、これをCFP複合社会※7 の基礎単位に組み込み、さらにそれを地域団粒構造にまで熟成させていくことなのである。

これが、真に民主的な手続きによって成立する地方自治体および「民主的政府」の究極の目標であり、最大の課題となる。そしてそれは、この政府を支持するすべての人々の暮らしの中から出てくる切実な願いでもある。

3.自然法則の現れとしての生命

さて、現代の自然科学の到達点を鑑みながら、さらに深く考えをめぐらしていくと、この「適応・調整」原理は、実は、宇宙における物質的世界と生命世界の生成・進化のあらゆる現象を貫く、もっとも普遍的な原理であるように思えてくる。

細胞は、たくさんの異なった分子がともに働いている生命の統一体である。分子はたくさんの原子の集まりであり、さらに原子は素粒子の集まりである。そして、分子も細胞も生物個体も、惑星も太陽系も銀河系も、この宇宙のすべての存在はきわめて極微のレベル、すなわち原子よりも小さい素粒子、さらには量子のレベルの“場”にあって、互いに強く繋がっている。

最新の説では、この量子レベルのエネルギーの“場”は、エネルギーを運搬するだけでなく、情報も伝達しているといわれている。これは従来の宇宙観とは大きく違い、宇宙は「記憶」をもっているということになる。一度生まれた情報は、その量子エネルギーの“場”に痕跡を残し、決して消え去りはしない。“過去”は宇宙の量子エネルギーの“場”に保存され、そこから情報を得て、新しい世界をたえず構築していくということなのである。

こうした自然科学の成果や新しい宇宙観に立つ時、次のような仮説が措定される。

物質あるいは生命のすべての存在は、それぞれが、分子や原子やさらに小さい素粒子の「極小の世界」から、生命世界のDNAや細胞核や細胞、そして生物個体から生態系への一連の生命系、さらには惑星や太陽系や銀河系など宇宙の「極大の世界」に至る遠大な系の中の、いずれかのレベルの“場”に位置を占めている。

これは「自然の階層性」といわれるものであるが、物質あるいは生命のすべての存在は、素粒子よりもさらに深遠な量子エネルギーのレベルで働く共通の広大無窮の“場”にあって、しかも宇宙や自然界の多重・重層的な“場”の構造のそれぞれのレベルの“場”において、外的環境の変化に対しては自己を適応させようとして、自己を調整し、自己をも変革さえしようとする。

つまり、この宇宙の量子エネルギーの広大無窮の“場”にあって、物質あるいは生命のすべての存在には、究極において何らかの首尾一貫した統一的な“力”がたえず働き、貫かれていると考えられる。自然の摂理ともいうべき、まさにこの統一的な“力”こそが、自然界の生成・進化のあらゆる現象の深奥にひそむ源であり、これが宇宙や自然界のあらゆる現象を全一的に律する、「適応・調整」の原理なのである。

かねがね思いを巡らせてきたことなのであるが、この「適応・調整」の原理が成立する根拠は、一体どこにあるのであろうか。

このことについて、今考えられることを敢えて述べるならば、自然界のあらゆる事象がアインシュタインの数式E=mc2(エネルギーE、質量m、光速c)と、エネルギー保存の法則のこの2つの大命題の制約のもとにあることによると考えるのが、ごく自然なのではないか。

つまり、はじめの命題からは、物質には膨大なエネルギーが秘められているということと、物質はエネルギーの姿を変えた形態に過ぎないということ。2番目の命題からは、自然界のあらゆる事象は、絶えず変化の中にあるのであるが、その変化の前後においてエネルギーの総量は不変であるということ。

まさにこの2つの大命題(大法則)の制約のもとではじめて、すべての存在は外的環境の変化に対して、自己を適応させようとして自己を調整し、自己をも変革しようとするという、この自然界の生成・進化のあらゆる事象を貫く「適応・調整」の原理が必然的に導き出され、成立していると考えるべきなのではないだろうか。

この自然界の「適応・調整」の原理を土壌の世界にも敷衍して、若干、述べておこう。

土壌学でいうところの団粒構造も実は、宇宙や極小の世界の“場”に似せて、多重・重層的につくりあげられたものなのではないかとも考えられる。つまり、自然界の摂理ともいうべき「適応・調整」の原理が、自然界の中での次元はかなり異なってはいるものの、土壌の世界においても働き、具現されたものなのではないかということである。

あるいは、むしろ団粒構造そのものが、土壌に限らず、分子や原子や素粒子などの極小の世界から、惑星など宇宙の極大の世界に至るあらゆるレベルにおいて現れる“場”の普遍的構造である、と言ってもいいのかもしれない。

ところで、この「適応・調整」の原理は、分子生物学・生物複雑系科学の第一人者である、アメリカのスチュアート・カウフマンが唱えている「自己組織化」の原理※8 と、奇しくも本質的な部分で重なるところが多いことに驚かされた。この分野では門外漢である者としては意を強くもし、その研究の今後の展開に期待しているところである。

長い間、自然淘汰と突然変異が、生物界における進化と、生物における秩序の唯一の原動力であると信じられてきた。しかし、最近の研究によると、自然淘汰も、自己組織化の原理のどちらも、単独では十分な働きをしない。つまり、自然淘汰は、より深遠な自然法則である自己組織化の原理の単なる下位の従属的な法則でしかなく、自己組織化の原理によって生じた秩序に対して働きかけをおこない、その秩序を念入りにつくりあげることになると考えられている。

淘汰によって選ばれた生物の形態が、もともと自然界を貫くより深遠な法則、すなわち自己組織化の原理によって生み出されたものであるならば、自然淘汰は形態を生み出す唯一の原動力ではなく、生物も、より深遠なこの自然法則の現れだということになる。したがって、われわれ人間も偶然の産物ではなく、生じるべくして生じたものだったということになるのである。

スチュアート・カウフマンのこの自己組織化の原理を、原子や素粒子の「極小の世界」から惑星など宇宙の「極大の世界」におよぶ自然界、さらには人間社会の生成・進化の現象にまで敷衍し、普遍性をさらに高めたのが、本連載で提起する、大自然界と人間社会両者の生成・進化を統一的に貫く、仮説としての「適応・調整」の普遍的原理であると言うことができる。

アインシュタインが、「われわれは、観測される諸事実のすべてを体系化できるもっとも単純な思考の枠組みを探しているのだ」と語っているように、人類は、科学の確立された世界観を求めてすすんできたし、これからもすすんでいくにちがいない。大自然界と人間社会両者を統一的に貫く生成・進化の「適応・調整」の普遍的原理は、こうした今日の諸科学の進展の中で、その仮説としての有効性がいっそう明らかにされていくのではないか、と期待している。

4.自然界と人間社会を貫く生成・進化の普遍的原理と21世紀未来社会

さて、“生命系の未来社会論”具現化の道としての「菜園家族」社会構想を現実のものにするためには、「菜園家族」形成のゆりかごとも言うべき森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)内に、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)※9 を制度的に確立することが鍵となる。

ここでは、その重要性を、宇宙、つまり大自然界における物質的世界と生命世界の生成・進化のあらゆる現象を貫く、自然界の摂理とも言うべき「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)に照らして考えてみよう。

森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)社会を、生物個体としての人間のからだに譬えるならば、「菜園家族」は、さしずめ人体の構造上・機能上の基礎単位である一つひとつの細胞にあたる。

週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングのもとでは、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)内のそれぞれの「菜園家族」は、週に(2+α)日、自己の「菜園」で創造性豊かな多品目少量生産を営み、残りの週(5-α)日間は、流域地域圏(エリア)内の中核都市など近隣の職場に労働力を拠出。その見返りに応分の賃金を受け取り、「菜園家族」自身を自己補完しつつ、安定的に暮らすことになる。

それはあたかも、人体の60兆にもおよぶ細胞のそれぞれが、細胞質内のミトコンドリアで生産されるATPといういわば「エネルギーの共通通貨」を、人体の組織や器官に拠出し、その見返りに血液に乗せて送られてくる栄養分を受け取り、細胞自身を自己補完しつつ生きている、というメカニズムに酷似している。

このように考えてくると、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングは、単なる偶然の思いつきで提起されたものと言うよりも、実は、自然界の摂理とも言うべき「適応・調整」の原理に則して、必然的に導き出されてくるシステムであるように思えてくる。

ビッグバンによる宇宙の誕生から138億年。無窮の宇宙に地球が生まれてから46億年。太古の海に原初の生命があらわれてから38億年。大自然界は、この気の遠くなるような歳月を費やして、生物個体の構造や機能を極めて自然生的で、しかも現代科学技術の最先端を行く水準よりもはるかに精巧で高度な「適応・調整」の原理に基づく機能メカニズムに、完全なまでにつくりあげてきた。

連綿と続く生命の進化の果てに生まれた、自然界の最高傑作としか言いようのない人間という生物個体。この人体においてもまた、その生命を律する総合的な機能システムの根底には、自然界の「適応・調整」の原理が貫かれている。

体温の自動調整機能一つをとって見ても、細胞内のミトコンドリアが果たすエネルギー転換の自律的で複雑な機能メカニズムを見ても、さらには、自律神経の巧妙なメカニズムを見ても、そのことに気づくはずである。

自律神経は、人体を構成する約60兆もの細胞を意志とは無関係に調整しているだけでなく、血管、心臓、胃腸、内分泌腺、汗腺、唾液腺などを支配し、生体の機能を自動的に調整している。交感神経と副交感神経の両者が外部環境や状況に応じてシーソーのように揺れ動き機能することで、私たちの体調が整えられているのである。この自然の偉大な自律的調整能力に感服するほかない。

ところが、「直立二足歩行」をはじめるようになり、両手の自由を獲得した人類は、「道具」の使用によって、脳髄を他の生物には見られないほど飛躍的に発達させていった。そして、人間に特有な「家族」※10 、「言語」の発達とも密接に連動しつつ、いっそう脳を発達させながら、地球の生物進化史上、まったく予期せぬ重大な“出来事”をひきおこしていく。

とりわけ「道具」の発達は、生産力の飛躍的な上昇をもたらし、人間労働は、自己の生命を維持する以上のものを生産することが可能になった。この剰余生産物の生産が可能になった時から、いつしか人類は、他人の労働による生産物の搾取、つまり剰余労働の収奪という悪習をおぼえ、身につけることになった。

この時を起点に、原始共同体を律していた人間と人間のあいだの平等はもろくも崩れはじめ、人間社会の生成・進化を規定する原理は、数十億年の長きにわたって自然界の秩序とその進化を律してきた原理、すなわち自然界の「適応・調整」の原理から、極めて人為的な「指揮・統制・支配」の特殊原理へと大きく変質を遂げていったのである。

この「指揮・統制・支配」の特殊原理に基づく世界に身を浸し生きている現代の私たちは、それが当たり前のことのように受け止めているが、38億年という生命起源の悠久の歴史から見れば、「直立二足歩行」をし、石器を使用した最古の人類が現れたのは、たかだか250万年前である。ましてや人類史上におけるこの「指揮・統制・支配」の特殊原理への移行に至っては、つい最近の出来事であると言ってもいい。

人類が、大自然界に抱かれ生存し続けるためには、人間社会の生成・進化を規定しているこの「指揮・統制・支配」の特殊原理を、究極において、自然界の摂理とも言うべき「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)に限りなく近づかせていかなければならない。

さもなければ、大自然界の一隅にありながら、自然界の原理とは相対立する「指揮・統制・支配」の特殊原理のもとに恐るべき勢いで増殖と転移を繰り返し、今まさに地球を覆い尽くそうとしている“人間社会”という名の「悪性の癌細胞」を、永遠に抑制することはできないであろう。

“生命系の未来社会論”具現化の道としての「菜園家族」社会構想が、自然界と人間社会の共生と融合をめざす以上、究極において人間社会の編成原理と機能原理が自然界の生成・進化の原理に限りなく近づき、1つのものになるように人間の社会システムを構想するのは、至極当然のことであろう。

こう考えるならば、人体における細胞の「ミトコンドリアの機能」メカニズムと酷似する週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングが、「菜園家族」を基調とする来たるべき地域社会にとって、自然界の原理に適ったものとして機能し、その自然循環型共生社会成立の不可欠の条件になることも、あらためて納得できるはずである。

人間社会は、自らを律する極めて人為的で反自然的な「指揮・統制・支配」の特殊原理、すなわち「人間の欲望」原理を、自然界の生成・進化を貫く「適応・調整」という本来の原理に限りなく回帰、接近させることによって、大自然という母体を蝕む存在としてではなく、同一の普遍的原理によって一元的に成立する大自然界の中へとけ込んでいくことができるのである。

人間は自然の一部であり、人間そのものが自然なのである。

本当の意味での持続可能な自然循環型共生社会の実現とは、浮ついた「エコ」風潮に甘んずることなく、まさに人間社会の生成・進化を律する原理レベルにおいて、この壮大な自然界への回帰と止揚(レボリューション)を成し遂げることにほかならない。

大自然界の摂理に背き、人間の飽くなき欲望の肥大化、際限のない経済成長と乱開発、人類が自らつくり出した原発と核兵器、つまり核エネルギーの開発と利用という自らの行為によって、無惨にも母なる自然を毀損、破壊し、自らのいのちと自らの運命を絶望の淵に追い遣っている今こそ、人間存在を大自然界に包摂する新たな世界認識の枠組みを構築し、その原理と思想を気候変動、地球環境問題や、新型コロナウイルス・パンデミック、さらにはウクライナ戦争、ガザ戦争がもたらしている深刻な事態の根本的解決、そして未来社会構想の根っこにしっかりと据えなければならない。

長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」(2024年9月1日~2025年3月14日 里山研究庵Nomadホームページに連載)の第5章2節「21世紀の未来社会論、そのパラダイムと方法論の革新」で触れた生命本位史観とは、今ここで縷々述べてきたこうした考えがその根底にある。

人間社会を宇宙の壮大な生成・進化の歴史の中に位置づけ、それを生物個体としてのヒトの体に似せてモジュール化して捉え直す時、この生命本位史観は、表現を変えれば近代を超克する社会生物史観とも言うべき21世紀の新たな歴史観として、より明確な輪郭と説得性を伴って立ち現れてくることになるであろう。

※1 長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」(2024年9月1日~2025年3月14日 里山研究庵Nomadホームページに連載)の第5章2節「21世紀の未来社会論、そのパラダイムと方法論の革新」を参照のこと。

※2 前掲長編連載のエピローグ「高次自然社会への道」の2節「人類史を貫く『否定の否定』の弁証法」を参照のこと。

※3 前掲長編連載の第6章5節「森と海を結ぶ流域地域圏(エリア) ―『菜園家族』を育むゆりかご―」を参照のこと。

※4 本連載の第6章6節「草の根民主主義熟成の土壌、地域協同組織体『なりわいとも』の形成過程」を参照のこと。

※5 前掲長編連載のエピローグ「高次自然社会への道」を参照のこと。

※6 前掲長編連載の第12章「『菜園家族』を土台に築く近代超克の先進福祉大国 ―高次の新たな社会保障制度の探究―」を参照のこと。

※7 前掲長編連載の第6章「『菜園家族』社会構想の基礎 ―革新的『地域生態学』の理念と方法に基づく―」を参照のこと。

※8 スチュアート・カウフマン 著、米沢登美子 監訳『自己組織化と進化の論理 ―宇宙を貫く複雑系の法則―』(日本経済新聞社、1999年)、原典は、Kauffman, Stuart “AT HOME IN THE UNIVERSE: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity”, Oxford University Press, Inc., 1995。

※9 前掲長編連載の第6章3節を参照のこと。

※10 前掲長編連載の第2章「人間と『家族』、その奇跡の歴史の根源に迫る」を参照のこと。

◆コラム「菜園家族 折々の語らい」(5)の引用・参考文献◆

ダーウィン『種の起源』全三冊、岩波文庫、1971年

川上紳一『生命と地球の共進化』日本放送出版協会、2000年

丸山茂徳・磯崎行雄『生命と地球の歴史』岩波新書、2001年

黒岩常祥『ミトコンドリアはどこからきたか』日本放送出版協会、2000年

木村資生『生物進化を考える』岩波新書、1988年

中村桂子『生命誌の世界』日本放送出版協会、2000年

スチュアート・カウフマン 著、米沢登美子 監訳『自己組織化と進化の論理 ―宇宙を貫く複雑系の法則―』日本経済新聞社、1999年

原典は、Kauffman, Stuart “AT HOME IN THE UNIVERSE: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity”, Oxford University Press, Inc., 1995

アーヴィン・ラズロー『システム哲学入門』紀伊國屋書店、1980年

スティーヴン・W・ホーキング『ホーキングの最新宇宙論』日本放送出版協会、1990年

サイモン・シン『ビッグバン宇宙論』(上)(下)新潮社、2006年

アリス・カラプリス 編『アインシュタインは語る』大月書店、1997年

湯川秀樹『目に見えないもの』講談社学術文庫、1976年

南部陽一郎『クォーク 第2版 ―素粒子物理はどこまで進んできたか―』講談社、1998年

ケネス・W・フォード『不思議な量子』日本評論社、2005年

相原博昭『素粒子の物理』東京大学出版会、2006年

村山斉『宇宙は何でできているか』幻冬舎、2010年

池内了『これだけは知っておきたい物理学の原理と法則』PHP研究所、2011年

小貫雅男・伊藤恵子『生命系の未来社会論 ―抗市場免疫の「菜園家族」が近代を根底から覆す―』御茶の水書房、2021年

――― ◇ ◇ ―――

★このコラム「菜園家族 折々の語らい」は、これからも随時、掲載していく予定です。

読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。

2025年11月25日

里山研究庵Nomad

小貫雅男・伊藤恵子

〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地

里山研究庵Nomad

TEL&FAX:0749-47-1920

E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com

(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)

里山研究庵Nomadホームページ

https://www.satoken-nomad.com/