長編連載「いのち輝く共生の大地―私たちがめざす未来社会―」第10章(その2)

長編連載

いのち輝く共生の大地

―私たちがめざす未来社会―

第四部 民衆主体の具体的政策

―「いのち輝く共生の大地」をめざして―

第10章

気候変動とパンデミックの時代を生きる (その2)

―避けては通れない社会システムの根源的大転換―

――CO2排出量削減の営為が即、

古い社会(資本主義)自体の胎内で

次代の新しい芽(「菜園家族」)の創出・育成へと

自動的に連動する

CSSK社会メカニズムの提起――

◆ こちらからダウンロードできます。

長編連載「いのち輝く共生の大地」

第10章(その2)

(PDF:653KB、A4用紙12枚分)

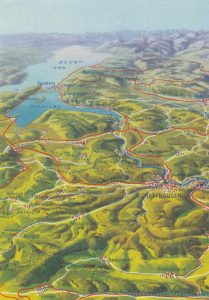

5.CSSK特定財源による彩り豊かな国土と民衆の生活世界の再建

CSSK特定財源による人間本位の新たなる公共的事業と地域再生

道路やハコモノなどといわれてきた従来型の大型公共事業への財政支出では、工事執行の限られた期間だけにしか雇用を生み出すことができない。工事が終了すれば、基本的には道路やダムやトンネルなどといった大型建造物は公共財として残るものの、雇用は即、喪失してしまう。

したがって、国・地方自治体や企業は、新たな需要を求め、また、失われた雇用を維持確保するためにも、さらなる大型公共事業を、現実の社会的必要性を度外視してでも、繰り返し続けなければならないという悪循環に陥る。

当初はそれなりに時代の要請に応えて行われてきたかつての大型公共事業が、莫大な財政赤字を累積し、国民からしばしば「ムダ」と汚職の温床と批判され、次第に精彩を失っていったのは、こうした事情による。

このような従来型の大型公共事業に対して、本連載の第10章4節で触れたCSSK特定財源による、CO2排出量削減と「菜園家族」創出・育成のために恒常的に投資される新しいタイプの「公共的事業」であれば、事情は一変する。

続きを読む